L’8 maggio 2012 ho intervistato il Dott. Giorgio Bianciardi – che conosco personalmente da anni – in proposito alla sua ricerca sui risultati dell’esperimento Labeled Release (LR), come seguito del mio precedente articolo Caccia ai microrganismi marziani, le nuove ricerche sugli esperimenti Labeled Release.

Colgo l’occasione per scusarmi col dott. Bianciardi per non aver forse sottolineato abbastanza che lui è il primo firmatario della ricerca 1 e che è anche medico oltreché biologo presso l’Università di Siena e attuale vicepresidente dell’Unione Astrofili Italiani.

Ecco a voi l’intervista, ma prima facciamo un veloce ripasso della storia della ricerca biologica delle Viking:

Il Labeled Release Experiment

L’esperimento Labeled Released (LR) fu ideato dal dott. Levin alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso per cercare attività biologica su Marte 2 e venne scelto insieme ad altri tre esperimenti per sondare il suolo marziano alla ricerca di tracce biologiche nelle due missioni gemelle Viking giunte su Marte nel 1976.

L’esperimento Labeled Released (LR) fu ideato dal dott. Levin alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso per cercare attività biologica su Marte 2 e venne scelto insieme ad altri tre esperimenti per sondare il suolo marziano alla ricerca di tracce biologiche nelle due missioni gemelle Viking giunte su Marte nel 1976.

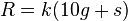

L’esperimento LR consisteva nel prelevare alcuni campioni di suolo marziano e aggiungervi una soluzione altamente nutritiva – e molto diluita – composta da alcuni semplici elementi organici derivati dagli esperimenti di Miller e Hurey (glicina, D-alanina e L-alanina, formato, D-lattato di sodio e L-lattato di sodio, glicolato) a cui però il comune carbonio era stato sostituito con la versione radioattiva di questo: il carbonio 14 (14C). Eventuali microrganismi eterotrofi avrebbero assimilato le sostanze nutritive e rilasciato il 14C nell’aria. L’atmosfera sopra i campioni veniva monitorata per diversi giorni al ritmo di una rilevazione ogni 16 minuti.

Fin da subito il monitoraggio dei campioni di suolo marziano trattato con i composti nutrienti evidenziò un rilascio di 14C 3. Invece i campioni di suolo pretrattati con un riscaldamento di 160° centigradi per tre ore, il rilascio non avvenne, segno inequivocabile di una qualche attività metabolica o di qualcosa che potesse imitarne gli effetti.

Una sonda Viking – Credit: NASA

Alla fine fu convenuto da molti scienziati che si fosse trattato della seconda ipotesi, che il terreno marziano fosse ricco di perossidi 4 e che questi avessero prodotto un risposta di stampo biologico all’aggiunta dei nutrienti, mentre il riscaldamento dei campioni aveva distrutto i legami covalenti dell’ossigeno nei perossidi e quindi inibito qualsiasi risposta.

Intanto il gascromatografo di massa (CG/MS) non rilevò alcuna presenza organica nei campioni di suolo, ma solo anidride carbonica, acqua e composti del cloro (clorometano e diclorometano) che furono scambiati per residui dei solventi usati sulla Terra per pulire le celle dei due laboratori. Fu solo con la sonda Phoenix che il mistero è stato risolto 5: la sonda scoprì che il terreno marziano è ricco di perclorati che una volta riscaldati distruggono le molecole organiche rilasciando appunto i due prodotti scoperti dal gascromatografo delle Viking.

Il dott. Levin non fu mai persuaso dalla tesi ufficiale, e per oltre un decennio studiò e ripeté l’esperimento LR con campioni di suolo diversi ottenendo risultati paragonabili a quelli su Marte 6. Altri scienziati poi nel corso di questi 36 anni hanno ipotizzato che sia i perossidi che i perclorati possono essere essenziali a una biologia sviluppata su Marte, soprattutto per la loro capacità di abbassare il punto di congelamento della – comunque scarsa – acqua marziana.

L’intervista a Giorgio Bianciardi

il dott. Giorgio Bianciardi, esobiologo e vicepresidente dellUAI

Grazie dott. Bianciardi per il tempo concesso. Partiamo proprio dall’inizio. In cosa consiste essenzialmente la tua analisi numerica e come può distinguere tra un processo di natura chimica e uno di origine biologica, e in quale ambito viene comunemente utilizzata?

Analizzo i modelli caotici nei sistemi biologici allo scopo di evidenziare disturbi che nascondono delle patologie. Un sistema biologico ha un certo comportamento caotico riproducibile su diverse scale temporali (un minuto, un ora etc.) mentre un sistema non biologico ha una risposta diversa, più semplice. Un sistema malato avrà l’attrattore caotico 7 compromesso rispetto a un sistema biologico sano.

Quindi la tua ricerca sui dati degli esperimenti LR su Marte ha evidenziato qesta risposta caotica?

Si, i risultati dei conteggi dei marcatori di carbonio 14 emessi dai campioni di suolo marziano dopo il nutrimento con la pappa biologica mostravano il tipico andamento che ci si può aspettare da una risposta di tipo biologico.

Questo tipo di risposta era lo stesso ottenuto dalla ripetizione degli esperimenti di rilascio marcato ottenuti in laboratorio con campioni terrestri e, come era stato ottenuto su Marte con il suolo sterilizzato, anche sulla Terra i campioni sterilizzati non mostravano alcuna risposta di alcun tipo. Segno evidente che qualsiasi cosa avesse rilasciato il carbonio 14 era andato distrutto.

Eppure il gascromatografo nelle sonde non fu in grado di rilevare alcuna materia organica e così gli altri esperimenti, e come fu detto (ed esempio dal celebre Carl Sagan) “se c’è vita, dove sono i cadaveri?”

Il gascromatografo a bordo delle Viking (esperimento CG/MS – nda) non riuscì a rivelare alcuna traccia di sostanze organiche, ma solo acqua, anidride carbonica e tracce di solventi che gli scienziati dell’epoca interpretarono come residui dei solventi usati per pulire le celle delle analisi. Fu solo nel 2008 che la sonda Phoenix scoprì che il suolo di Marte è particolarmente ricco di perclorati 8 che se riscaldati distruggono qualsiasi materia organica presente rilasciando quelle tracce di solventi che il CG/MS aveva trovato.

Inoltre il gascromatografo di massa a bordo dei lander Viking era molto poco sensibile, circa un decimilionesimo di grammo di materia organica per grammo di campione, ossia 10-7 gr, mentre l’efficienza del processo di analisi riduceva questa ad appena un decimo, diciamo che in realtà la sensibilità complessiva si riduceva a 10-6 gr per grammo. Un normale batterio terrestre pesa circa 10-12 grammi e il 90% del suo peso è acqua, mentre il resto, 10-13 gr, è materia organica. Il gascromatografo avrebbe potuto rivelare solo oltre una soglia di 10 milioni di batteri terrestri per grammo, troppi anche per molti ambienti terrestri 9.

Quindi uno strumento matematico pensato e concepito per evidenziare attività biologica sulla Terra può funzionare anche per la vita extraterrestre?

Ripeto: una risposta biologica è sempre diversa da una risposta chimica, questa è organizzata secondo un grado di complessità diverso, come lo è ad esempio il battito cardiaco rispetto al movimento di un pendolo che si smorza col tempo.

È possibile che il tuo metodo di analisi numerica possa essere sviluppato in futuro tanto da poter essere utilizzato per scoprire attività biologica su altri mondi per esempio analizzando la curva di luce stagionale e lo spettro dell’atmosfera di un intero pianeta?

A noi non interessava trovare un metodo universale per scoprire sicuramente dell’attività biologica, anche perché probabilmente un metodo universalmente valido forse non esiste. Sono molti i sistemi naturali che seguono schemi di risposta non lineare, come accade nella rotazione assiale di un pianeta ad esempio, o nella risposta elettronica di un transistor. Quindi questo metodo non può essere utilizzato in questo senso, a noi è servito solo per dimostrare che le risposte del contatore indicavano un rilascio di radiocarbonio nell’ambiente con uno schema non riconducibile ad alcun processo fisico naturale in quel contesto, tipico però dei sistemi biologici.

Quale è stato il ruolo del dott. Miller nella ricerca?

Il dott. Levin si è speso per venti anni cercando di dimostrare al mondo che il Labeled Release aveva identificato dell’attività biologica. Nel 2000 il dott. Miller, neurofarmacologo, ha proposto a Levin di ricominciare da capo e insieme hanno ripetuto tutti gli esperimenti dei Viking sulla Terra, dimostrando che i risultati erano gli stessi che su Marte. Miller scoprì tra l’altro che i risultati delle Viking mostravano una correlazione col periodo circadiano marziano.

Poi nel 2003 Miller e Levin lessero i miei lavori indipendenti e mi contattarono per applicare le mie ricerche al complesso dei dati in loro possesso. Successivamente mi proposero di mettere il mio nome come primo ricercatore e io accettai.

Perché la vostra ricerca è stata approvata e pubblicata dalla Società Coreana per lo Spazio, piuttosto che la NASA 10 proprietaria del progetto Viking?

La ricerca è terminata l’anno scorso, ma abbiamo avuto delle difficoltà alla sua pubblicazione per i tempi molto stretti che ci eravamo prefissati, noi volevamo che la pubblicazione avvenisse prima che la sonda Mars-Curiosity sbarcasse su Marte.

Un conto è dire adesso che le Viking avevano individuato dell’attività biologica, e un altri è dirlo dopo che Curiosity avrà individuato le stesse.

E se Curiosity dimostrerà il contrario?

Allora ci saremo sbagliati, ma la posta in gioco è troppo grande per non rischiare!

(ps. a questo punto raccomando il lettore di leggere: Errata Corrige, Il Poliedrico 8 novembre 2012)