Sono passati ormai diversi anni da quando ho pubblicato il mio ultimo post. Vuoi per pigrizia, alcuni acciacchi e altri, numerosi, progetti in cantiere che spero di finire, prima o poi. Uno di questi è appunto svecchiare questo bog. C’è ancora molto da fare, ma questo articolo è un inizio.

Ora voglio suggerire il Grande Filtro come un processo già in atto, non come un futuro prossimo o remoto. Magari col botto.

1. Il Grande Filtro

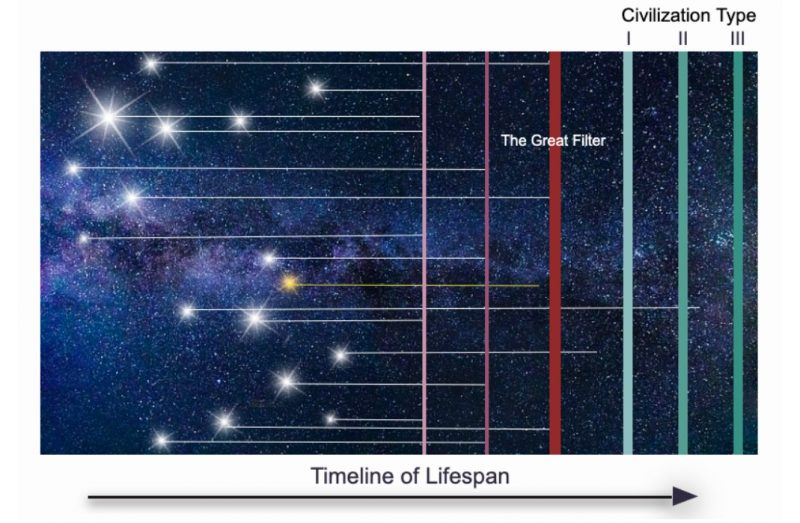

Robin Hanson definì il Grande Filtro come l’ostacolo (o la sequenza di ostacoli) che impedisce alla materia inerte di organizzarsi (vita) e diventare civiltà evoluta [1].

Robin Hanson definì il Grande Filtro come l’ostacolo (o la sequenza di ostacoli) che impedisce alla materia inerte di organizzarsi (vita) e diventare civiltà evoluta [1].Io aggiungo: che non necessariamente il Grande Filtro deve essere necessariamente una catastrofe col botto come un meteorite, ma una cottura a fuoco lento iniziata quando la specie ha dimenticato come si regola il termostato.

La rana bollita

Non credo che il Grande Filtro debba essere per forza un evento catastrofico violento come il meteorite di Chicxulub, ma un processo molto più lungo, tipo” rana bollita”.

L’idea che il Grande Filtro sia un processo lento piuttosto che un singolo evento catastrofico è supportata anche da alcuni studiosi, come Anders Sandberg e Peter Søgaard Jørgensen [2] , che suggeriscono che il Filtro possa essere una serie di “trappole evolutive” piuttosto che un unico disastro.

Non necessariamente una civiltà tecnologica potrebbe fallire non per un’esplosione nucleare improvviso o un conflitto, ma per una graduale incapacità di gestire risorse, conflitti o tecnologie avanzate.

La metafora della “rana bollita” è perfetta: l’umanità potrebbe non accorgersi del pericolo finché non è troppo tardi per intervenire.

2. Quando è partito il conto alla rovescia?

Da allora:

-

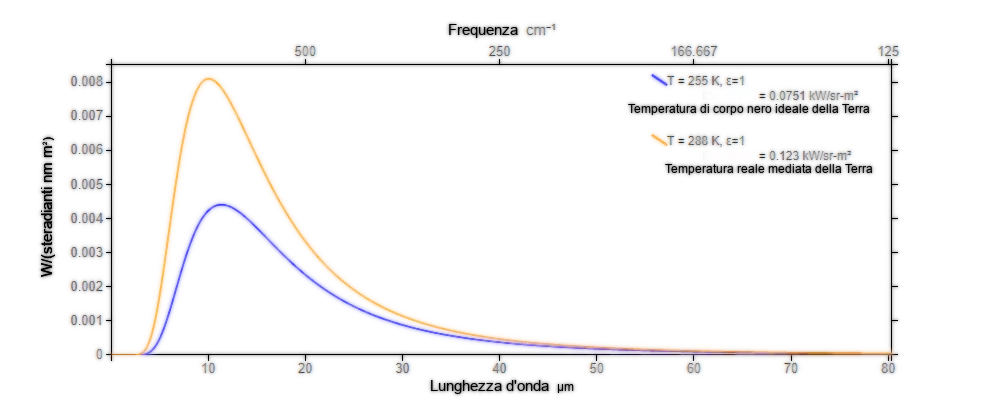

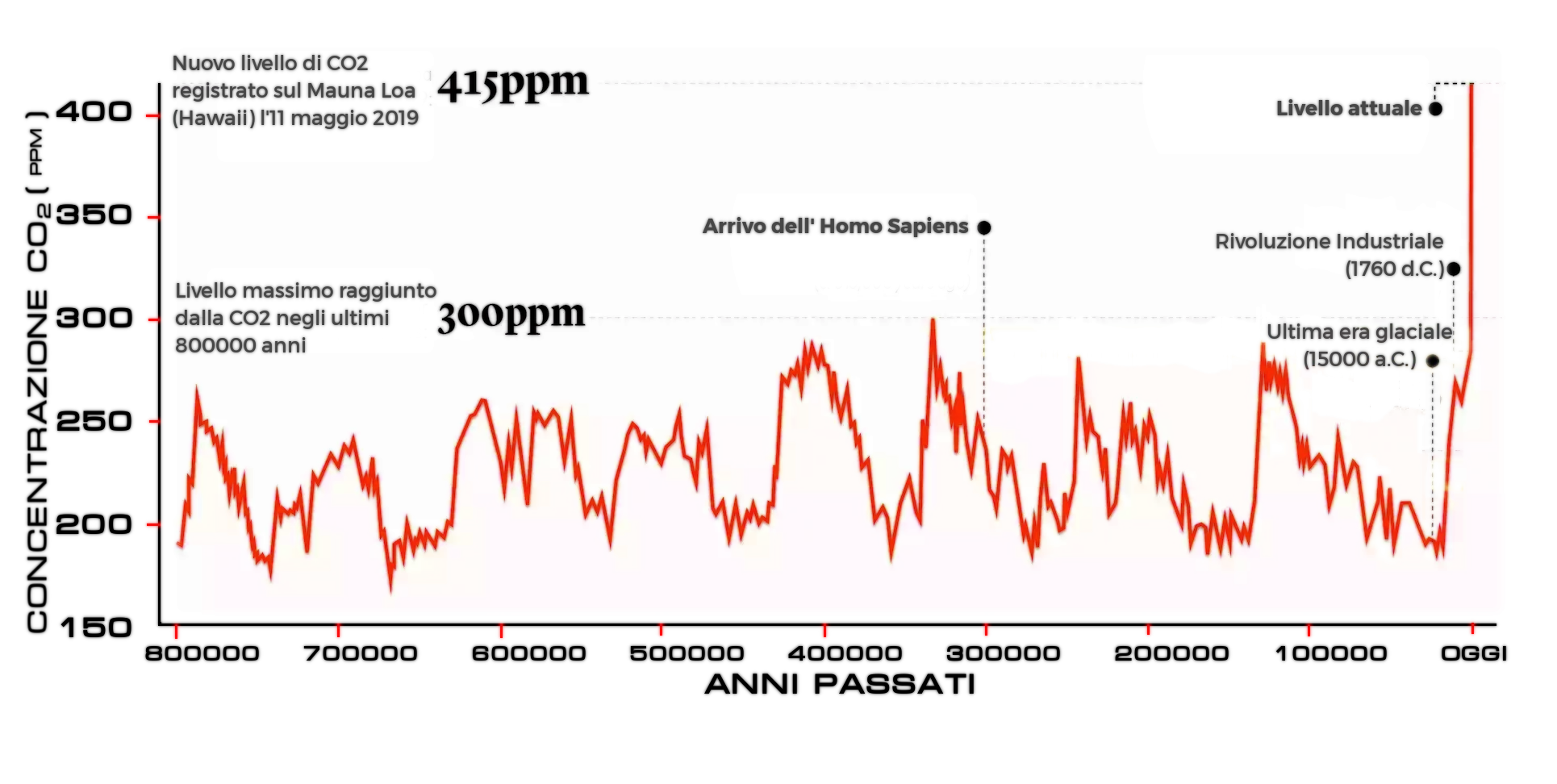

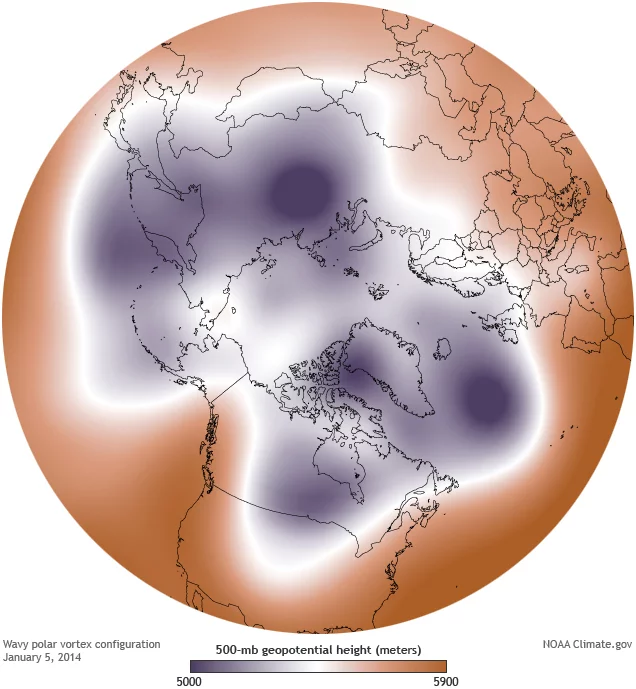

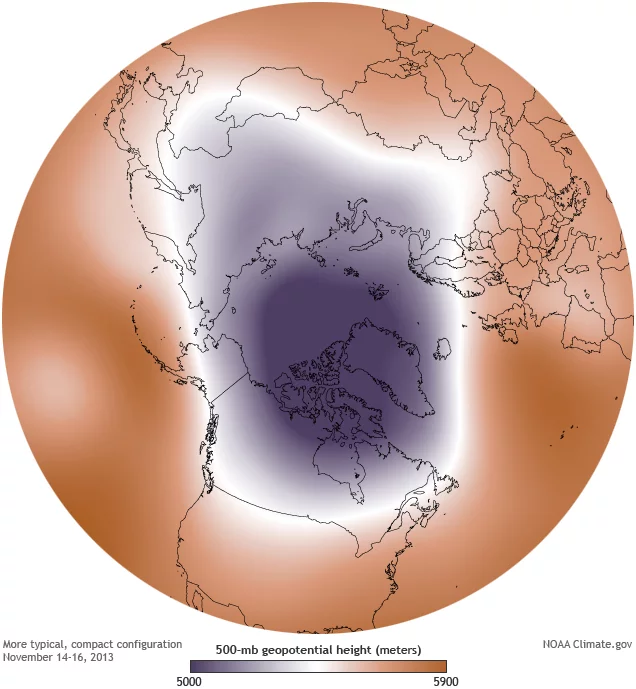

+1,5 °C medi globali [3]

-

150-200 Mld USD / anno di danni climatici solo negli USA [4]

-

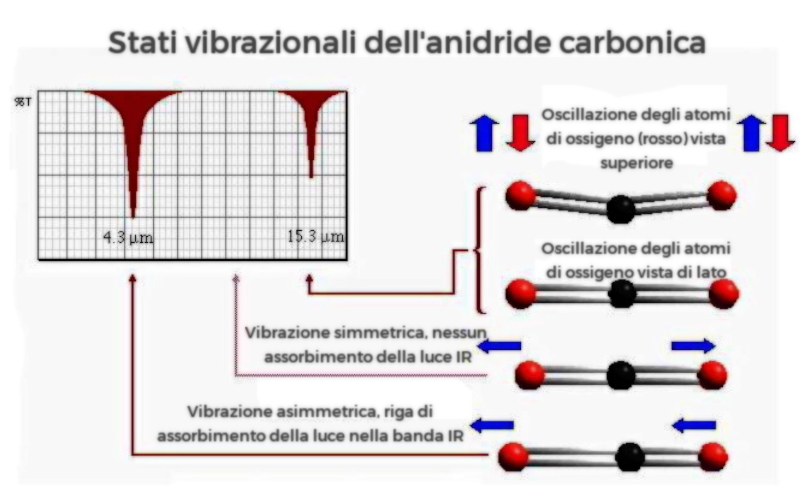

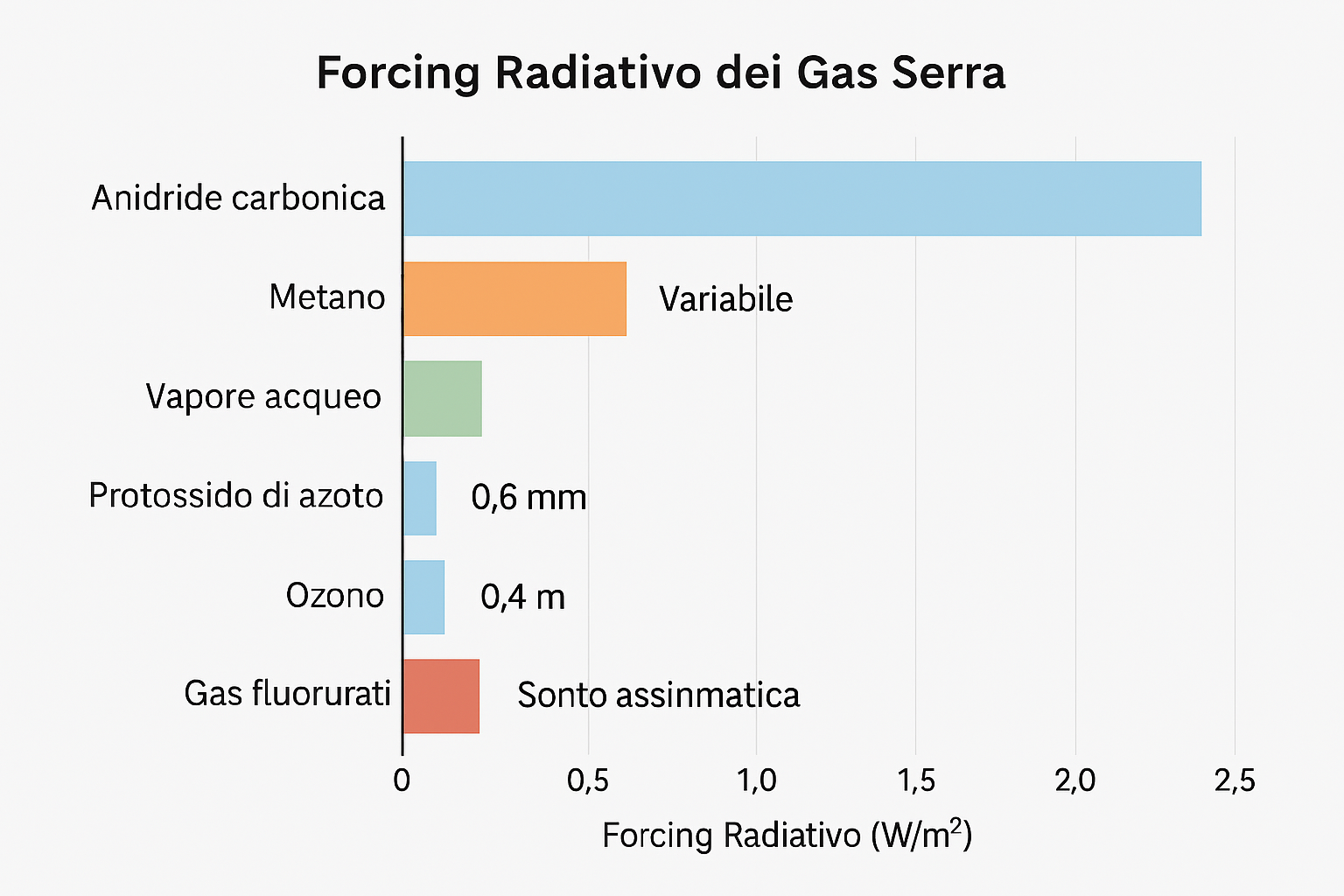

fracking, GNL, IA senza vincoli → tutte trappole lente che Sandberg e Jørgensen chiamano evolutionary traps [5].

Ma, molto più plausibilmente, ancora prima.

3. Cooperazione vs. individualismo:

la molla che si spezza

Due viraggi l’hanno spostata sul binario opposto:

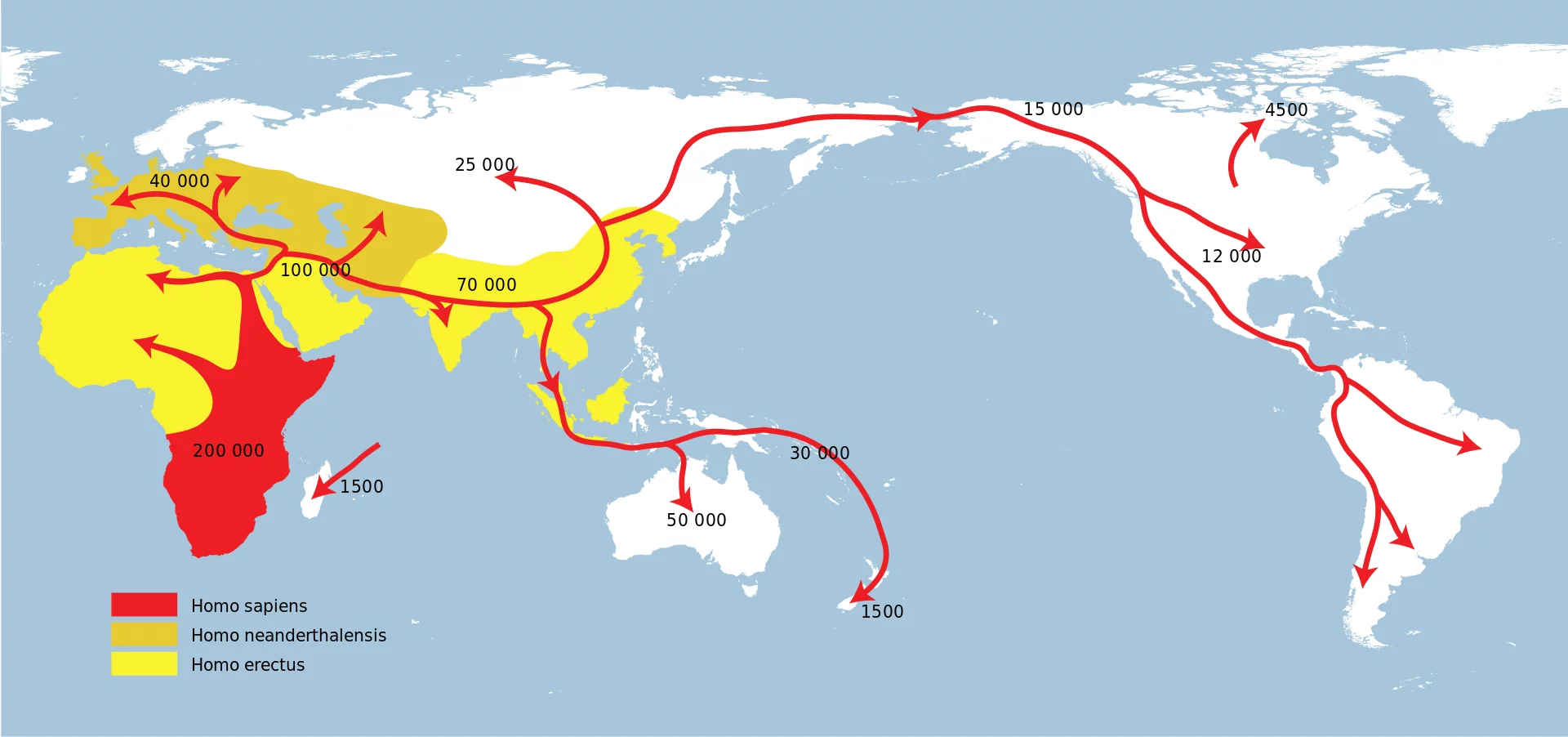

La cooperazione è stata la chiave del successo umano [7]. La capacità di formare gruppi, condividere risorse e sviluppare culture complesse ha permesso l’evoluzione da piccole comunità di cacciatori-raccoglitori a civiltà avanzate.

Ad esempio, la rivoluzione agricola (circa 10.000 anni fa) e le prime città (es. in Mesopotamia, sulle sponde del Fiume Giallo in Cina, in Mesoamerica come in Nuova Guinea) si basavano su una forte collaborazione sociale, reti di reciprocità: condivisione di semi, gestione collettiva dell’acqua e difesa comune. Studi antropologici, come quelli in Sapiens [8] e Homo Deus [9], sottolineano che la nostra abilità di creare finzioni condivise (es. religione, leggi e valori) ha reso possibile la cooperazione su larga scala. Non fu quindi la genialità di singoli, ma l’accumulo di conoscenza condivisa (come scrive Jared Diamond in Armi, acciaio e malattie [10].

Invece l’idea che l’individuo prevalga sulla comunità si è affermata con forza soltanto in epoche recenti, specialmente con il calvinismo. 1[11]

l’Illuminismo (XVIII secolo) e il capitalismo moderno.

Ma mentre nel calvinismo delle colonie puritane era presente comunque un forte controllo comunitario (es. norme morali rigide), suggerendo quindi che qui l’individualismo era bilanciato da vincoli sociali, nella versione più liberista queste regole sono state definitivamente infrante.

La glorificazione dell’individuo, del profitto personale e della competizione ha portato a progressi tecnologici ma anche a disuguaglianze estreme. Questo si riflette, ad esempio, nella rivoluzione industriale, che ha concentrato ricchezze in poche mani, o nel neoliberismo degli ultimi decenni, che ha privilegiato il mercato rispetto al bene comune, come ben evidenziato da Zygmunt Bauman [12] nella una critica profonda e articolata alla società contemporanea, centrata sul concetto di modernità liquida e di come la globalizzazione e la perdita di riferimenti stabili (es. lavoro, relazioni, valori) siano fonte di ansia, alimentata da media e politiche che sfruttano l’industria della paura .

Non che l’altro modello alternativo, il marxismo, sia migliore dell’ortodossia capitalista.

Nel marxismo, l’individuo è subordinato alla collettività e alla lotta di classe. Marx vede l’individuo non come un agente isolato, ma come parte di un sistema sociale ed economico (capitalismo, poi socialismo) che ne determina il comportamento e le possibilità. La realizzazione individuale avviene attraverso la partecipazione alla trasformazione collettiva della società, abolendo per legge le disuguaglianze di classe. A differenza del calvinismo, che esalta l’autonomia personale e l’etica del lavoro individuale, il marxismo privilegia la cooperazione e il collettivo per superare lo sfruttamento capitalistico, relegando l’individualismo a un prodotto dell’ideologia borghese. Qui l’individuo è definito dal suo ruolo nella struttura economica (es. operaio, capitalista). Le scelte personali sono limitate dalle condizioni materiali: un lavoratore non è “libero” perché deve vendere la sua forza-lavoro per sopravvivere.

Il marxismo ha ispirato movimenti collettivi (es. Rivoluzione Russa, 1917) che hanno cercato di abolire le disuguaglianze, ma spesso a scapito della libertà individuale (es. autoritarismo sovietico). Questo mostra un paradosso: pur promuovendo il collettivo, alcune applicazioni del marxismo hanno soffocato l’individuo, contrariamente all’ideale di Marx di una società in cui ciascuno si sviluppa liberamente. Senza contare i danni ambientali dove, anche qui come nel capitalismo, si antepone il primato della società umana sulla natura: i disastri ambientali come quello del lago di Aral [13] sono frutto di una gestione delle risorse naturali che non tiene affatto conto delle conseguenze a lungo termine sull’ambiente.

Nel marxismo l’individuo è subordinato alla collettività: la sua realizzazione avviene attraverso la lotta di classe e la costruzione di una società senza sfruttamento, in netto contrasto con l’individualismo calvinista che esalta l’autonomia personale. Marx vede l’individualismo come un’illusione borghese che nasconde lo sfruttamento, e promuove la cooperazione per superare le disuguaglianze. Tuttavia, le applicazioni storiche del marxismo hanno spesso sacrificato l’individuo in nome del collettivo, mostrando un altro rischio del Grande Filtro: perdere l’equilibrio tra i due.

Le opere più enigmatiche e curiose dell’Isola di Pasqua probabilmente segnarono la fine del popolo Rapa Nui. Altre ricerche però sono critiche al riguardo.

Oggi abbiamo tecnologie globali, ma ancora istinti tribali. I social media sfruttano questa dissonanza, polarizzando il pensiero, mentre il mercato continua a premiare chi estrae valore (dati, risorse), non chi crea beni comuni (clima stabile, pace, conoscenza aperta).Un focus eccessivo sull’individuo erode la cooperazione necessaria per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico o l’esaurimento delle risorse.

Nel suo libro Collasso [14], Diamond documenta come società del passato (es. Maya, Isola di Pasqua, Norse della Groenlandia) siano crollate a causa di una gestione insostenibile delle risorse, spesso aggravata da disuguaglianze sociali e mancanza di cooperazione. Ad esempio, sull’Isola di Pasqua, l’élite Rapa Nui ha sfruttato le foreste per costruire statue (moai), ignorando i bisogni della comunità, portando alla deforestazione e al collasso. Diamond identifica cinque fattori ricorrenti: danno ambientale, cambiamento climatico, conflitti interni, relazioni esterne e incapacità di adattamento (ricerche più recenti dell’Università di Oackland, Nuova Zelanda, suggeriscono conclusioni diverse [15]).

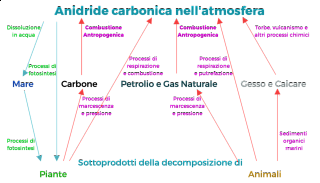

Il precedente accenno al fracking (costi ambientali, emissioni di metano) mostra come l’interesse individuale delle compagnie petrolifere prevalga sul bene comune, contribuendo al riscaldamento globale (+1,5°C rispetto al preindustriale). Questo è un chiaro esempio di gestione diseguale delle risorse che rischia di “bollire” l’umanità.

Ma più di tutto, quelle che colpiscono la mia attenzione sono le disuguaglianze economiche: Nel 2024, l’1% più ricco possiede il 50% della ricchezza globale, mentre 3 miliardi di persone vivono con meno di 6,85 dollari al giorno 2 [16]. Questa disparità, come descritto da Diamond, crea tensioni sociali e instabilità, rendendo ancora più difficile superare il Grande Filtro.

Conclusione – Disinnescare il Grande Filtro

Se il Grande Filtro è un processo in corso, non è necessariamente un verdetto. Può essere una prova selettiva, un bivio evolutivo che distingue civiltà capaci di visione da quelle prigioniere di miopia sistemica.

Come mostra Anders Sandberg [17], superare il filtro implica:

- Pensiero su scala temporale estesa, come suggerito da Ord [18], che considera la sicurezza esistenziale una disciplina cruciale.

- Etica computazionale e governance del rischio, in linea con gli studi del Future of Humanity Institute [19].

- Progettazione di sistemi resilienti, che integrino tecnologia e coesione sociale (Sandberg et al., 2018, vedi i riferimenti).

- Riscoperta del valore della cooperazione, anche attraverso finzioni condivise come mostrato da Harari (2014, 2016, vedi riferimenti), e reinterpretato in chiave sistemica da Jørgensen (vedi riferimenti)

In questo scenario, l’individuo non è rifiutato, ma reinserito nel tessuto collettivo con una nuova consapevolezza: quella che la sopravvivenza, il progresso e il senso si raggiungono insieme, non contro.

“Se il Filtro è un esame evolutivo, l’interrogazione è aperta.

Non basta evitare di bollire: occorre imparare a progettare il termostato. E magari, come suggerisce Sandberg, l’astronave.”

La storia insegna — e la Storia deve essere studiata e apprezzata proprio perché è la fonte principale della Saggezza, la più importante delle virtù cristiane insieme alla Carità — che i muri che dividono popoli e nazioni non sono mai forieri di sicurezza e sviluppo sociale ma bensì di miseria e sventura.

La storia insegna — e la Storia deve essere studiata e apprezzata proprio perché è la fonte principale della Saggezza, la più importante delle virtù cristiane insieme alla Carità — che i muri che dividono popoli e nazioni non sono mai forieri di sicurezza e sviluppo sociale ma bensì di miseria e sventura.