Abbiamo visto nello scorso articolo quanto le aurore polari possano rappresentare un rischio per la nostra società, ma quanto questo rischio è reale?

Credit: NASA/SDO

Se un evento ha anche una sola probabilità di accadere, in un lasso di tempo sufficientemente lungo, questo accadrà.

Nel 1859 (Evento Carrington) una massiccia tempesta solare mise fuori uso la rete telegrafica degli Stati Uniti e in Europa, altri eventi minori più volte hanno temporaneamente messo fuori uso la nostra tecnologia basata sull’elettricità in varie parti del mondo, dimostrando – casomai ce ne fosse ancora bisogno – di quanto sia fragile l’equilibrio su cui si regge la nostra società tecnologica.

Tutto questo ha origine dalla rotazione differenziale del Sole (la velocità di rotazione all’equatore è maggiore che ai poli) tipica dei corpi non solidi che genera tubi di flusso magnetico al di sotto della superficie stellare (zona convettiva).

Si chiama attività solare la presenza di zone più fredde sulla superficie del Sole con cicli di 11 anni. Queste zone più fredde paiono più scure rispetto alla fotosfera circostante, per questo sono chiamate macchie solari, e sono provocate da questi flussi magnetici che inibiscono il riscaldamento convettivo della materia che racchiudono, al momento che raggiungono la superficie.

Le linee di questi campi magnetici a causa della rotazione differenziale, si avvolgono a tal punto che spesso si annichiliscono e rilasciano una immensa quantità di energia sotto forma di flare e di espulsioni di massa coronale che mantengono memoria del campo magnetico che le ha generate.

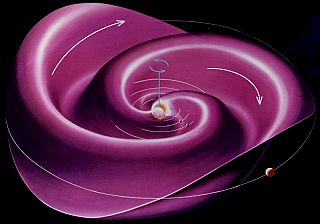

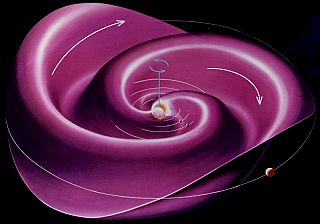

Il campo magnetico del Sole – come quello terrestre – non è perfettamente allineato con l’asse di rotazione. Sotto la spinta del vento solare il flusso magnetico non si chiude subito ma si disperde nello spazio per circa 160 U.A. creando una forma a spirale.

Il campo magnetico del Sole – come quello terrestre – non è perfettamente allineato con l’asse di rotazione. Sotto la spinta del vento solare il flusso magnetico non si chiude subito ma si disperde nello spazio per circa 160 U.A. creando una forma a spirale.

La componente del vento solare responsabile di questo fenomeno si chiama corrente interplanetaria diffusa.

Inoltre il flusso di vento solare è più forte verso il massimo del ciclo solare per poi ridiminuire successivamente verso il minimo, questo ha notevoli ripercussioni sia sulla magnetosfera terrestre che, curiosamente sul clima e il riscaldamento dell’atmosfera terrestre in modi davvero inaspettati 1.

La Terra quindi si viene a trovare periodicamente immersa nelle diverse polarità del campo magnetico solare e, come conseguenza, la magnetosfera terrestre si espande e si contrae ciclicamente. Questo ciclo dura 27 giorni, come un giorno solare all’equatore.

Un’altra peculiarità del campo magnetico solare è che esso inverte la propria polarità ad ogni ciclo solare.

La corrente interplanetaria diffusa è prodotta dall’influenza del campo magnetico del Sole sul plasma del mezzo interplanetario.

Per riassumere in pratica abbiamo un ciclo di campo magnetico solare di 22 anni in cui questo si inverte di polarità (11 anni o un ciclo solare) per poi ritornare alla precedente condizione (22 anni o 2 cicli solari) e un ciclo di 27 giorni dove la componente magnetica trasportata dal vento solare si inverte di segno.

Il dipolo magnetico terrestre attualmente è SN (Sud-Nord), quindi la magnetosfera terrestre è particolarmente sofferente quando la componente del campo magnetico interplanetario ha una polarità NS.

Durante i cicli di massima attività solare, la pressione del vento solare con l’opportuna polarità può far arretrare la magnetosfera fin della metà 2 per effetto della riconnessione magnetica dei due campi magnetici opposti.

A questo punto basta che la bolla di plasma liberata dal brillamento abbia l’energia sufficiente e l’opportuna polarità NS per far collassare il campo geomagnetico e lasciar campo libero al plasma solare di ionizzare l’atmosfera fino alle basse latitudini, come accadde nel 1859.

Ma cosa accadde esattamente nel 1859?

Il flare di per sè fu eccezionale, ma anche eccezionale fu la sua velocità: appena 17 ore e 40 minuti contro le normali 30 ore o più per andare dalla superficie del Sole alla Terra impiegati mediamente da altri brillamenti, un tempo relativamente breve che probabilmente impedì al plasma di perdere parte della sua forza .

A questo punto lo scenario è semplice: un potente flare genera un bolla di plasma magnetico con la stessa polarità del mezzo interplanetario opposti però al campo magnetico terrestre.

A questo punto lo scenario è semplice: un potente flare genera un bolla di plasma magnetico con la stessa polarità del mezzo interplanetario opposti però al campo magnetico terrestre.

Il risultato di questo spiacevole mix è che i raggi X generati dal flare dopo appena 8 minuti potrebbero distruggere lo strato D della ionosfera causando un blackout nelle onde corte in tutto l’emisfero illuminato. Lo strato di ozono verrebbe impoverito dal 5 al 10%, provocando una maggiore insolazione ultravioletta che andrebbe a riscaldare l’atmosfera 3.

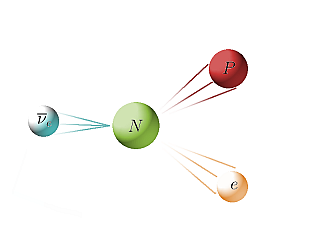

Dopo 20-30 ore la bolla di plasma farebbe collassare la magnetosfera inondando l’atmosfera del pianeta con protoni energetici, generando i magnifici colori tipici prodotti dalle interazioni di questi con gli atomi dell’aria. Le radiazioni generate da queste interazioni raggiungono la superficie terrestre danneggiando i componenti elettrici ed elettronici che incontrano principalmente per effetto Compton.

La barra rossa indica una forte concentrazione di nitrato atmosferico (NOx) prodotto durante la tempesta 1859, insieme agli eventi minori registrati a partire dal 1561. Credit: NASA

Comunque lo scenario apocalittico appena descritto potrebbe avere poche possibilità di avverarsi a breve.

Ricerche effettuate su carote di ghiaccio prelevate in Groenlandia e in Antartide, gli scienziati Michael Smart, Donald Shea e Kennith McCracken presso l’Air Force Research Lab e l’Università del Maryland hanno mostrato che le concentrazioni di nitrati intrappolati nel ghiaccio si impennavano in concomitanza dell’attività solare. Questi marcatori sono stati chiamati Solar Event Proton 4 e hanno permesso di risalire a eventi piuttosto importanti a partire dall’anno 1561.

In queste registrazioni naturali l’unica supertempesta che si è abbattuta sul nostro pianeta è quella appunto del 1859, una soltanto in 450 anni!

Sono appena 19 le altre tempeste importanti registrate, con una media di una ogni 23 anni circa, ma non sono uniformi nel tempo come ci si dovrebbe aspettare per fare una previsione.

Gli ultimi 40 anni non si sono registrate grosse tempeste, tranne che nell’agosto del 1972 e nel marzo del 1991, cosa che è accaduta solo durante il Minimo di Maunder 5.

In confronto nei periodi tra il 1850 e il 1930 ci sono stati ben 10 eventi più intensi di quello del 1972.

A questo punto per sapere come sarà stato il Ciclo 24 e se ci saranno supertempeste dovremmo solo aspettare.