[latexpage]

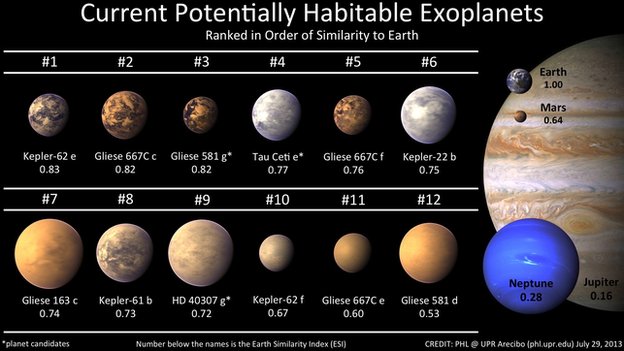

L’esistenza di pianeti extrasolari è ormai accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Strumenti come il satellite Kepler e la spettrometria doppler hanno mostrato che quasi ogni stella dalla classe G in giù [cite]http://ilpoliedrico.com/utility/classificazione-stellare[/cite] accoglie in sé un sistema planetario.

Anche se questa appare già come una grande scoperta dal punto di vista sia scientifico che filosofico, la domanda successiva è: quali di questi pianeti hanno le caratteristiche fisiche adatte per sostenere la vita?

Innanzitutto è necessario che la condizione primaria sia accertata, ovvero che il pianeta extrasolare orbiti all’interno dell’ecosfera della sua stella (zona Goldilocks) e che quindi riceva la giusta quantità di energia per sostenere l’acqua liquida entro un arco abbastanza ampio di temperature. Questo significa che il pianeta non deve essere troppo piccolo, così da permettere la presenza di una atmosfera abbastanza stabile e densa da consentire la presenza costante di acqua liquida 1. A questo punto non c’è che da sperare di rilevare un pianeta che, avendo tutti i requisiti necessari, sia riuscito a sviluppare la Vita. Al di là del tentativo – per ora infruttuoso – di scovare segnali radio di altre civiltà extraterrestri, non resta che cercare altri segnali che indichino comunque la presenza di Vita. Prendendo l’unico esempio disponibile, cioè la Terra, le firme vitali più evidenti dallo spazio sono quelle d’acqua, dell’ossigeno gassoso nell’atmosfera e della clorofilla.

Confronto fra lo spettro terrestre e quello previsto per un ipotetico pianeta gemello della Terra. La riga di assorbimento dell’ossigeno biatomico (O2) a 0,76 micron viene quasi nascosta dal segnale dell’acqua finché la risoluzione spettrale è piuttosto bassa (R=20); mentre l’ozono (O3) rimane poco visibile a tutte le risoluzioni calcolate.

Timothy Brandt e David Spiegel dell’Institute for Advanced Study della Princeton University nel New Jersey. si sono posti questa domanda e hanno tentato di elaborare l’aspetto della firma biologica che la Vita potrebbe imprimere sullo spettro di un pianeta [cite]http://arxiv.org/abs/1404.5337[/cite].

Questo studio è necessario anche per poter ideare gli strumenti che poi saranno costruiti proprio per questo scopo. E infatti il loro studio ha dato risultati molto importanti.

La molecola di gran lunga più semplice da individuare è quella dell’acqua, anche se per i due ricercatori occorre ancora un potere di contrasto che solo un telescopio fuori dall’atmosfera può ottenere: $1$ su $10^{10}$.

Se il potere risolutivo 2 $R=20$ alle lunghezze d’onda inferiori a 760 nm (0,76 $\mu m$) è già disponibile con la tecnologia attuale, una risoluzione maggiore (diciamo 700/5 $nm$) necessaria per distinguere correttamente il segnale dell’ossigeno molecolare è ancora al di là del limite strumentale attuale, anche se sicuramente verrà presto raggiunto dalle prossime generazioni di spettrografi.

Molto più difficile invece sarà rintracciare una qualche forma di clorofilla.

I ricercatori indicano una regione intorno a 700 $nm$ chiamata vegetation red edge (SRE), come indicatore importante della presenza di vegetazione. Osservando l’immagine qui a sinistra è evidente che (sulla Terra) tutta l’attività fotosintetica si interrompe bruscamente alla fine dello spettro visibile perché il livello di energia dei fotoni alle lunghezze d’onda più lunghe di circa 700 $nm$ non è più sufficiente per sintetizzare le molecole organiche 3. Qui la vegetazione diventa quasi trasparente nel vicino infrarosso. Questo repentino cambiamento della riflettività può essere stimato tra il 5% e il 50% tra i 680 e i 730 $nm$.

Anche questo fenomeno, peraltro non riproducibile da nessun altro fenomeno fisico naturale, potrebbe essere un altro interessante indicatore per capire se una qualche forma di vita che faccia ricorso alla fotosintesi sia presente su un esopianeta [cite]http://arxiv.org/abs/astro-ph/0503302[/cite].

Se prendiamo le tre forme principali della clorofilla (clorofilla A e B, β carotene 4) vediamo che la capacità di assorbire la luce dove anche c’è il picco massimo di assorbimento, intorno ai 400 – 500 $nm$ 5, mentre solo una minuscola parte dello spettro rosso viene coinvolta nel ciclo della fotosintesi. Nelle piante superiori i pigmenti sono per la maggior parte clorofilla del tipo A e del tipo B.

Le clorofille assorbono la luce rossa e blu e trasmettono e riflettono quella verde, da questo dipende la colorazione della maggior parte delle piante. Le altre due che ho menzionato nell’immagine, la ficoeritrina 6 e la ficocianina 7 sono solo, come ho spiegato nelle note, dei pigmenti accessori della Clorofilla A.

Questo fa sì che il meccanismo della fotosintesi, almeno sulla Terra, sia estremamente efficiente nell’intercettare e sfruttare ogni singolo joule di energia luminosa emesso dal Sole nello spettro visibile. Però non sappiamo se un meccanismo simile sia presente e come possa essere strutturato su un altro pianeta, ma è possibile – in linea di massima – immaginarlo.

La radiazione emessa da una stella (nel nostro caso il Sole) emette una radiazione approssimata di corpo nero il cui picco è centrato sulla banda visibile dello spettro elettromagnetico. Quindi c’è da aspettarsi che, piuttosto ragionevolmente, questo sia vero anche per le altre stelle.

La radiazione emessa da una stella (nel nostro caso il Sole) emette una radiazione approssimata di corpo nero il cui picco è centrato sulla banda visibile dello spettro elettromagnetico. Quindi c’è da aspettarsi che, piuttosto ragionevolmente, questo sia vero anche per le altre stelle.

E siccome il picco di corpo nero varia in funzione della temperatura superficiale della stella, è naturale pensare che su pianeti di altre stelle se mai si fosse sviluppata come la fotosintesi 8 [cite]http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/nj/c0nj00652a/[/cite], tale processo si sarà ottimizzato proprio per recepire il picco massimo della radiazione incidente alla superficie del pianeta 9 [cite]http://arxiv.org/abs/astro-ph/0701391[/cite].

A questo punto appare evidente che la ricerca di altre forme di vita su altri pianeti non è così poi al di fuori della portata , anche strumentale, di quanto si possa credere. Anche le speculazioni, perfino sulle forme di certi processi biologici, su cosa cercare certo non mancano. Magari mi lascia perplesso l’impronta dell’ossigeno, ma questo sarà un tema che verrà affrontato prossimamente.