Tra la fine del XX secolo e questo decennio la ricerca dei pianeti extrasolari si è affermata a tal punto che oramai è quasi routine, ovvero non fa quasi più notizia, la scoperta di un nuovo pianeta che orbita attorno a qualche stella più o meno vicina.

Tra la fine del XX secolo e questo decennio la ricerca dei pianeti extrasolari si è affermata a tal punto che oramai è quasi routine, ovvero non fa quasi più notizia, la scoperta di un nuovo pianeta che orbita attorno a qualche stella più o meno vicina.

Addirittura in qualche caso è stato possibile osservare la luce riflessa del pianeta e a misurarne la composizione 1 ma c’è già chi pensa che sia giunto il momento di andare oltre.

I primi pianeti extrasolari che furono scoperti erano enormi pianeti grandi quanto o più di Giove che possedevano orbite strettissime attorno alla loro stella tanto che il loro periodo di rivoluzione era solo di qualche giorno 2. Questo rendeva le loro atmosfere arroventate, sopra i 1300 Kelvin. Per loro fu coniato il termine Gioviani Caldi.

Le tecniche di osservazione e gli strumenti non erano così precisi e creati ad hoc come quelli attuali, per questo all’inizio dell’era dei pianeti extrasolari i primi che furono scoperti erano solo Gioviani Caldi: le perturbazioni stella-pianeta sul loro baricentro comune erano talmente ampie da essere rilevate anche allora.

Questo sconvolse un attimino gli scienziati a tal punto che qualcuno suggerì anche di rivedere le teorie sulla formazione dei sistemi planetari alla luce delle nuove e inattese scoperte.

Nuovi metodi di indagine e nuovi strumenti, come ad esempio il telescopio spaziale Kepler, hanno scoperto nuovi sistemi solari più simili al nostro, dimostrando che dopotutto probabilmente l’attuale teoria del collasso di una nube protoplanetaria è la spiegazione migliore che abbiamo per spiegare l’esistenza dei sistemi planetari.

Comunque anche oggi è difficilissimo trovare un Pianeta extrasolare con le caratteristiche simili alla Terra 3, ossia la distanza giusta, un’orbita quasi circolare – necessaria perché le escursioni termiche non siano eccessive tra un punto e l’altro dell’orbita, e la massa giusta per trattenere una atmosfera consistente 4 tale da permettere all’acqua di esistere allo stato liquido per un’ampia scala di temperature 5.

Questo perché ancora le perturbazioni al baricentro comune o le variazioni di luminosità indotte dal transito di un corpo come la Terra alla giusta distanza dalla sua stella è ancora al limite degli attuali strumenti, tanto più che occorrono diversi anni di misurazioni per ogni singola stella per ottenere dei risultati sicuri 6.

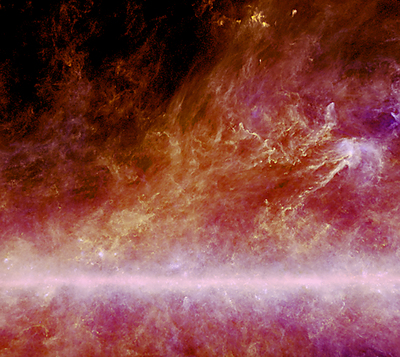

In questa immagine del 2007 ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale si può vedere un riflesso del Sole sull’Oceano Pacifico. Questo è quello che gli astronomi tentano di rilevare. Credit: NASA

L’importanza di scoprire l’acqua allo stato liquido su un pianeta extrasolare è indubbia: quasi sicuramente dove c’è acqua può esserci vita.

E come ho accennato, c’è già chi si spinge oltre e pensa a come si possa individuare la presenza di acqua liquida su questi lontanissimi pianeti – ancora da scoprire, è bene ricordarlo.

Il metodo studiato dal team di scienziati guidati da Nicolas Cowan della Northwestern University propone di rilevare la presenza di acqua su un esopianeta, sembra banale dirlo, tramite la riflessione speculare, ovvero il riflesso degli eventuali oceani.

In pratica ci si aspetta un aumento dell’albedo più la porzione del pianeta è illuminata dal suo sole. Questo perché gli oceani si comportano come giganteschi specchi se illuminati da certi angoli piuttosto che altri 7.

I possibili metodi per rilevare questi oceani extrasolari sono essenzialmente tre.

Il primo metodo si basa sul fatto che gli oceani sono molto più scuri e hanno colori diversi 8 rispetto a qualsiasi altro tipo di superficie che si suppone che un pianeta roccioso extrasolare possa avere.

Quindi le variazioni di colore che un pianeta extrasolare può mostrare nel tempo a causa della sua rotazione possono indicare la presenza di oceani di acqua liquida.

Il secondo metodo si basa sulla polarizzazione mostrata dalla luce riflessa dagli oceani di acqua liquida rispetto alla luce naturale della stella 9.

Inoltre questo metodo ha anche il vantaggio di esaltare la luce riflessa dagli eventuali oceani del pianeta a discapito della luce naturale della stella.

Il terzo metodo, accennato anche prima, è quello della riflessione speculare degli oceani che riflettono la luce in un modo simile a uno specchio.

Dagli studi del team di Cowan questi riflessi si renderebbero visibili soprattutto quando il pianeta è intorno alla massima elongazione apparente rispetto alla sua stella, quando il suo aspetto assomiglia a quello che chiameremmo Quarto di Luna.

In quel momento infatti la geometria apparente del sistema osservatore-pianeta-stella colloca il pianeta a 90° rispetto alla stella, vicino all’angolo che offre la maggiore riflettività che è di circa 81° 10.

Anche se il bagliore è molto piccolo, un aumento di luminosità anche piccolo vicino alla massima elongazione planetaria può essere la testimonianza della presenza di un oceano di acqua liquida.

Cowan e il suo gruppo ha anche messo in conto la presenza di nubi atmosferiche, dimostrando che i tre mezzi di indagine possono essere efficaci fino a una copertura nuvolosa del 50%; un bel risultato.

Lo studio, accettato per la pubblicazione anche su Astrophysical Journal 11, è sicuramente uno dei primi a suggerire quali potrebbero essere i piani di ricerca successivi alla scoperta di un pianeta della massa giusta nell’orbita giusta.

Una ricerca molto lunga, decennale addirittura. Però sarà una sfida interessante, attualmente al limite delle capacità degli strumenti attuali ma sicuramente alla portata della futura generazione di telescopi come il mastodontico European Extremely Large Telescope appena approvato dall’ESO.

Ormai non ci resta che aspettare.