[latexpage]

Cercare altre forme di vita complesse al di fuori del nostro pianeta non può prescindere dal cercare innanzitutto habitat anche solo potenzialmente adatti; per questo ho in passato affrontato temi importanti come la stima della CHZ (Circumstellar Habitable Zone), dello spessore delle atmosfere e della necessità di un campo magnetico planetario adeguato a protezione di queste. Solo il tempo e nuovi strumenti di indagine potranno aiutare ad individuare questi habitat alieni, io mi limito solo a indicare, anche col vostro prezioso contributo di commentatori, quali condizioni a contorno sono necessarie – allo stato attuale delle conoscenze – affinché un habitat sia potenzialmente adatto alla Vita.

Dopo avere visto quali meccanismi sono alla base della genesi di una atmosfera planetaria e quali altri elementari meccanismi regolano il suo spessore, adesso è giunto il momento di affrontare il tema forse più ostico di tutti: quali sono le condizioni fisiche di una atmosfera.

Queste condizioni non sono solo dettate dalla cruda composizione chimica ma anche dai valori di temperatura, densità e pressione presenti.

Ad esempio dalla stima della pressione è possibile ipotizzare la presenza di acqua in fase liquida sulla superficie di un pianeta per un dato intervallo di temperature sopra il suo punto di congelamento 1, una delle diverse condizioni a contorno – probabilmente – necessarie alla nascita e allo sviluppo della Vita.

La temperatura è l’energia cinetica delle particelle, più essa è alta e più velocemente gli atomi – oppure le molecole – si muovono, mentre per la densità dei gas di solito ci si riferisce al numero delle particelle per unità di volume.

La pressione di un gas è la quantità di forza esercitata su una superficie per unità di area dalle sue particelle costituenti 2 che si muovono in modo del tutto casuale e la cui velocità è proporzionale alla temperatura del gas.

Riassumendo questo concetto in termini puramente matematici scriveremmo:

Pressione=ForzaArea

In pratica potremmo considerarlo il peso dell’aria su una superficie al livello del mare: un chilogrammo per centimetro quadrato sulla Terra, su Venere sarebbero 92 Kg/cm2 (92 bar) e così via 3.

Questi tre parametri apparentemente così diversi sono in realtà legati 4 da una equazione di stato, la Legge dei Gas Perfetti. Adesso in natura non esiste un’atmosfera che sia un Gas Ideale, ma molti gas reali, quali azoto, ossigeno, idrogeno etc. possono essere considerati con buona approssimazione come Gas Perfetti.

Per questa legge, un raddoppio di temperatura o un raddoppio della densità di un gas porta al raddoppio della sua pressione 5.

Ma come abbiamo visto nel precedente articolo, la gravità svolge un ruolo determinante per determinare lo spessore, e quindi il volume, di una atmosfera. La gravità attrae verso il suo centro tutte le sue particelle – potremmo dire verso il basso – mentre l’agitazione termica delle particelle le si oppone.

Ma come abbiamo visto nel precedente articolo, la gravità svolge un ruolo determinante per determinare lo spessore, e quindi il volume, di una atmosfera. La gravità attrae verso il suo centro tutte le sue particelle – potremmo dire verso il basso – mentre l’agitazione termica delle particelle le si oppone.

Con un volume ben definito, possiamo immaginare una atmosfera come un qualsiasi sistema (recipiente) chiuso. Qualsiasi variazione nella densità o nella temperatura di una atmosfera quindi si riperquoterà sulla sua pressione. Ma esiste un equilibrio ben preciso che lega la pressione di un gas alla forza di gravità: si chiama equilibrio idrostatico 6.

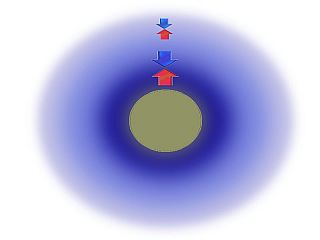

Come mostra la figura qui accanto, alla gravità si oppone una forza chiamata gradiente di pressione verticale. Una particella a una certa quota è sovrastata da un numero minore di altre particelle rispetto a una che è al suolo, per cui la pressione esercitata su di essa dalle altre decresce con l’aumentare dell’altezza. Questo spinge i gas a salire, cioè a passare da dove la pressione è maggiore verso quote dove la pressione è minore, opponendosi alla forza di gravità. Quando le due forze opposte si bilanciano si parla appunto di equilibrio idrostatico. Questo processo suddivide l’atmosfera in strati di diversa pressione e temperatura – e per certi versi anche di composizione chimica – diversi tra loro.

Matematicamente avremmo:

FP=ΔP⋅A

Dove $\Delta P$ è la differenza tra la pressione inferiore e quella superiore di uno strato mentre $A$ è la sua area analizzata. Invece la forza di gravità è data da:

FG=−m⋅g

dove $g$ è l’accelerazione di gravità del pianeta considerato 7 e $m$ la massa dello strato di atmosfera considerato. Se l’equilibrio idrostatico si ha quando $F_P=F_G$ e se $\Delta z$ è lo spessore dello strato indicato di densità $p$ allora:

ΔP⋅A=−p⋅A⋅Δz⋅g

ossia

ΔPΔz=−p⋅g

Ovviamente questa trattazione matematica è sui generis, non tiene conto di migliaia di altri fattori come l’insolazione, i moti verticali nel fluido atmosferico, la Forza di Coriolis, i venti etc. Semplicemente dice quanto la pressione – legata al prodotto tra la densità dello strato $p$ e $g$ – vari di una certa quantità $\Delta P$ al variare di una certa quota $\Delta z$.

Con questo articolo non si conclude certo l’argomento trattato, ossia le atmosfere planetarie, ma aggiunge un altro tassello al complesso mosaico della planetologia nella speranza che un giorno potremo veramente studiare una vera atmosfera di un esopianeta roccioso. Spero che questa mia fatica ricompensi voi lettori a leggerla quanto me a scriverla.