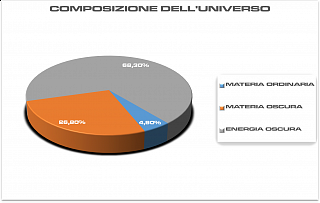

Sappiamo che la materia oscura esiste nelle galassie, perché la curva di rotazione è piatta anche a grandi distanze dal centro della galassia. La “curva di rotazione” non è altro che un grafico di quanto velocemente le stelle di una galassia ruotano in funzione della loro distanza dal centro. La gravità predice che V=√(GM/R). La “M” indica tutta la massa che è racchiusa all’interno del raggio R. Una curva di rotazione è piatta quando la velocità è costante, cioè che in qualche modo M/R è costante. Quindi questo significa che come andiamo sempre più in una galassia, la massa è in crescita anche se pare che le stelle finiscano. La naturale conseguenza se le le leggi di gravitazione sono corrette è che allora deve esserci una qualche forma di materia che non vediamo. Anche altre osservazioni cosmologiche indicano l’esistenza della materia oscura e, sorprendentemente, predicono all’incirca la stessa quantità!

Finora – e credo che non lo sarà ancora per diverso tempo – la reale natura della materia oscura non è stata chiarita. Non sto ancora a ripetermi nello spiegare per filo e per segno come si sia arrivati a concludere che molta materia che percepiamo è in realtà una frazione di quella che gli effetti gravitazionali (curve di rotazione delle galassie) mostrano.

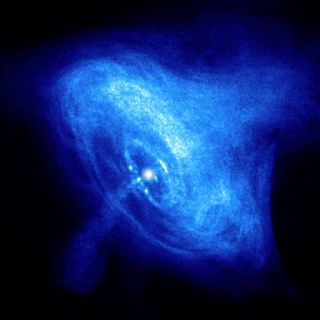

Se avete letto il mio articolo su quante stelle ci sono nella nostra galassia [cite]http://ilpoliedrico.com/2015/12/quante-stelle-ci-sono-nella-via-lattea.html[/cite] lì spiego che a concorrere alla massa totale di una galassia ci sono tante componenti barioniche (cioè composte da protoni e neutroni) più gli elettroni che non sono solo stelle. Ci sono anche corpi di taglia substellare, pianeti erranti, stelle degeneri e buchi neri di origine stellare, il risultato cioè della fine di enormi stelle che dopo essere esplose come supernova hanno lasciato sul campo nuclei con una massa compresa tra le 3 e le 30 masse solari, tra i 9 e i 90 km di raggio. Questi oggetti non sono direttamente osservabili perché non emettono una radiazione rilevabile, ma i cui effetti gravitazionali sono ben visibili quando si studiano le quantità di moto di galassie e ammassi di queste rispetto al centro di gravità comune.

Obbiettivamente stimare la massa barionica non visibile di una galassia è molto difficile ma se prendiamo come esempio il Sistema Solare il 99,8% dell’intera sua massa è nel Sole, una stella. Anche decidendo di considerare che la materia barionica non direttamente osservabile fosse un fattore dieci o venti volte più grande di quella presente nel Sistema Solare ed escludendo a spanne tutta la materia stellare degenere (nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri) non più visibile presente in una tipica galassia come la nostra, in numeri ancora non tornano.

Più o meno tutte le galassie pare siano immerse in una tenue bolla di gas caldissimo grande circa cinque o sei volte la galassia stessa, probabilmente frutto del vento stellare galattico e dei processi parossistici dei nuclei galattici. Queste bolle sono impalpabili e caldissime a tal punto che solo da poco ne è stata avvertita la presenza [cite]http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/37/[/cite], capaci quanto basta però per contenere una massa pari alla parte visibile; questo significa che finora la massa barionica di una galassia è stata finora sottostimata di un fattore 2.

Ma tutto questo ancora non basta. Anche se volessimo comunque raddoppiare o perfino triplicare le stime precedenti della massa barionica, verrebbe fuori che comunque una frazione ancora piuttosto cospicua di massa manca all’appello: almeno tra i due terzi e la metà mancherebbero comunque all’appello.

E sulla natura di questa materia oscura (oscura appunto perché non visibile direttamente o indirettamente tranne che per la sua presenza come massa) che si sono avanzate le più disparate ipotesi.

E sulla natura di questa materia oscura (oscura appunto perché non visibile direttamente o indirettamente tranne che per la sua presenza come massa) che si sono avanzate le più disparate ipotesi.

Una di queste prevede che se, come molti esperimenti mostrano [cite]http://ilpoliedrico.com/2013/02/la-stupefacente-realta-del-neutrino.html[/cite], che i neutrini hanno una massa non nulla, allora questi potrebbero essere i responsabili della massa mancante. Questa si chiama Teoria WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) Calda, cioè particelle debolmente interagenti dotate di massa che si muovono a velocità relativistiche. Particelle così sono note da sessant’anni, sono i neutrini che, grazie alla loro ridotta sezione d’urto e alla loro incapacità di interagire con la forza nucleare forte (quella che cioè tiene uniti i quark e il nucleo degli atomi) e l’interazione elettromagnetica – però interagiscono bene con la forza nucleare debole (quella responsabile del decadimento radioattivo) e la forza gravitazionale – sono esattamente elusivi quanto si chiede alla materia oscura. Purtroppo se la materia oscura si identificasse unicamente nei neutrini avremmo un grande problema: forse non esisteremmo! Tutte le strutture di scala fine, le galassie e quindi le stelle, non avrebbero avuto modo di formarsi, disperse dai neutrini e dall’assenza di zone di più alta densità verso cui concentrarsi. Pertanto la Hot Dark Matter – Materia Oscura Calda – non può essere stata rilevante alla formazione dell’Universo [cite]https://arxiv.org/abs/1210.0544[/cite].

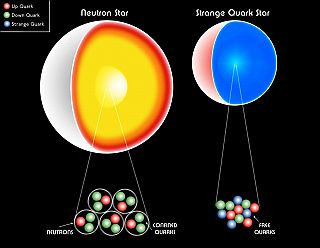

Quindi se la materia oscura non può avere una rilevante componente calda, cioè che si muove a velocità relativistiche come i neutrini, deve essere prevalentemente fredda, cioè che, come la materia ordinaria, è statica. Una possibile spiegazione al mistero della materia oscura fa ricorso a oggetti barionici oscuri, che cioè non emettono una radiazione percettibile ai nostri strumenti, i cosiddetti MACHO (Massive Astrophysical Compact Halo Object) ossia oggetti compatti di alone. Questi MACHO sono composti da resti di stelle ormai morte come nane bianche e stelle di neutroni ormai freddi, buchi neri, stelle mancate e pianeti erranti. Certamente oggetti simili esistono e sono una componente importante della massa di qualsiasi galassia e più queste invecchiano più la componente degenere che contengono aumenta. L’indice di colore delle galassie associato alla loro massa viriale lo dimostra. Ma tutta la componente barionica dell’Universo può essere calcolata anche usando il rapporto tra gli isotopi dell’elio 4He e litio 7Li usciti dalla nucleosintesi cosmica iniziale come descritto dai modelli ΛCDM e questo pone un serio limite alla quantità di materia barionica degenere possibile [cite]http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/0607207[/cite]. Pertanto risolvere il dilemma della materia oscura ricorrendo ai MACHO è impossibile.

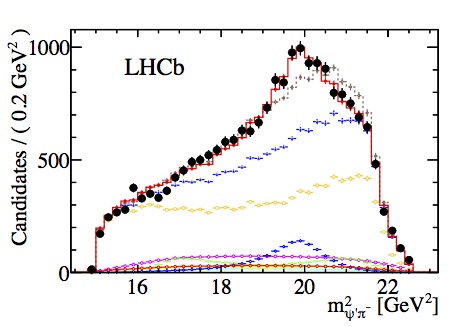

Le uniche altre vie percorribili paiono essere quelle che fanno ricorso a particelle non barioniche (come i neutrini) ma che siano statiche come la materia barionica ordinaria: le cosiddette Cold WIMP, ovvero particelle debolmente interagenti dotate di massa non dotate di moto proprio è appunto una di queste. Particelle simili non sono ancora state osservate direttamente ma la cui esistenza può anch’essa essere dimostrata indirettamente confrontando le abbondanze isotopiche accennate prima [cite]http://arxiv.org/abs/astro-ph/9504082[/cite] con le equazioni di Friedmann.

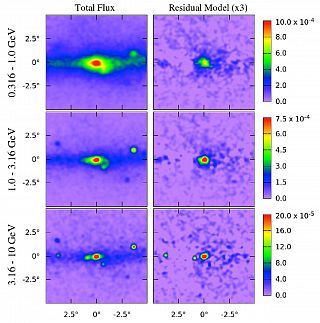

Il pannello di destra è un’immagine ottenuta dallo Spitzer Space Telescope di stelle e galassie nella costellazione dell’Orsa Maggiore. L’immagine ad infrarossi copre una regione di spazio di 100 milioni di anni luce Il pannello di sinistra è la stessa immagine dopo che le stelle, le galassie e le altre fonti sono state mascherate. La luce di fondo rimasta risale al0 tempo in cui l’universo aveva meno di un miliardo di anni, e molto probabilmente è originata dai primissimi gruppi di oggetti dell’Universo- grandi stelle o buchi neri attivi. Le tonalità più scure nell’immagine a sinistra corrispondono a parti più vuote dello spazio, mentre il giallo e bianco le zone più attive.

Ora appare una ricerca [cite]https://arxiv.org/abs/1605.04023[/cite] che suggerisce che buona parte della parte della massa mancante sia collassata in buchi neri subito dopo il Big Bang. A riprova di questo studio viene portata la scoperta di numerose anisotropie nella radiazione cosmica infrarossa (CIB) rilevate nel corso di una survey del cielo a partire dal 2005 dal telescopio infrarosso Spitzer della NASA .

L’autore di questo studio (Kashlinsky) suggerisce che nei primissimi istanti di vita dell’Universo (Era QCD da Quantum ChromoDynamics o Era dei Quark, tra i 10-12 secondi e i 10-6 secondi dopo il Big Bang) si siano verificate delle fluttuazioni quantistiche di densità che hanno dato origine ai buchi neri primordiali. Il meccanismo, per la verità non nuovo, è quello descritto anche da Jedamzik [cite]http://arxiv.org/abs/astro-ph/9605152[/cite] nel 1996 sui buchi neri primordiali creatisi nell’Era dei Quark. Nella sua opera Jedamskin prevede anche che a causa dell’espansione iniziale dell’Universo i buchi neri primordiali si possono essere formati solo per un ristretto intervallo di massa. Un aspetto importante che mi sento di sottolineare è che questi buchi neri primordiali non sono il prodotto del collasso gravitazionale di materia barionica come il nucleo di una stella, ma bensì il collasso di una fluttuazione di densità nel brodo di quark e gluoni che in quell’istante stava emergendo; quindi prima della Leptogenesi e della Nucleosintesi Iniziale dell’Universo. Ma coerentemente con la fisica dei buchi neri la natura della sostanza che li ha creati non ha alcuna importanza: che fossero orsetti gommosi o il collasso di un nucleo stellare il risultato è il medesimo.

Finalmente Kashlinsky pare essere riuscito a trovare una prova visiva di quello che in pratica ha da sempre sostenuto, e che cioè almeno una buona parte della materia oscura possa essere spiegata da questi oggetti primordiali. Una conferma interessante a questa tesi potrebbe essere rappresentata dalla scoperta dei segnali dell’evaporazione dei buchi neri più piccoli (1015 g) che dovrebbero essere stati generati durante l’Era dei Quark come proposto nel 2004 da BJ Carr [cite]http://arxiv.org/abs/astro-ph/0504034[/cite].

L’idea in sé quindi che buona parte della materia oscura possa essere interpretata come buchi neri primordiali non è affatto nuova. Va riconosciuto a Kashlinsky il merito di averci creduto e di aver trovato prove abbastanza convincenti per dimostrarlo. Certo il dilemma della materia oscura rimane a dispetto dei tanti annunci apparsi in questi giorni e ci vorranno ancora anni di indagine per svelarlo. Io penso che sia un ragionevole mix di tutte le idee qui proposte, anche perché l’attuale modello ΛCDM pone – come abbiamo visto – dei limiti piuttosto stringenti per l’attuale densità barionica che di fatto esclude le forme di materia convenzionale (vedi MACHO) oltre quelle già note. Anche il ruolo dei neutrini primordiali nella definizione delle strutture di scala fine dell’Universo merita attenzione, Alla fine forse scopriremo che la materia oscura è esistita fin quando non abbiamo cercato di comprenderne la sua natura.