Conoscere la massa di ogni particella è importatissimo. questa proprietà è fondamentale per capirne come si propaga e interagisce con le altre particelle. Sappiamo esattamente quanto pesa un elettrone o un quark, ma continua a sfuggirci quanto sia (e cosa la produca) la massa dei neutrini. Esse sono talmente piccole che fino a pochi anni fa si dubitava che ne avessero una. Ma la scoperta dell’oscillazione dei neutrini implica che, per quanto piccola, anche i neutrini debbano averne una. Ora resta da capire come questo sia possibile nell’ambito della teoria del Modello Standard.

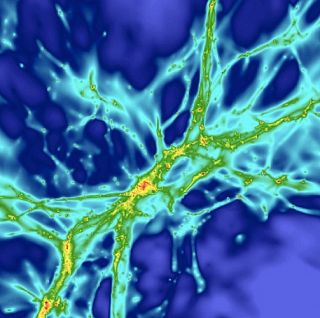

Schema dell’esperimento CNGS: i neutrini \(\mu\) prodotti al CERN vengono indirizzati verso i rivelatori dell’esperimento OPERA presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove arrivano dopo un tragitto di 732 chilometri nel sottosuolo. Credit: CERN/Laboratori Nazionali del Gran Sasso/Le Scienze

I neutrini sono senza dubbio le particelle elementari più esotiche e sfuggenti che conosciamo.

Le loro peculiarità sono straordinarie: sono sensibili solo alla forza debole e alla gravità. La forza debole è una interazione a cortissimo raggio, mentre la gravità è estremamente debole su scale subatomiche. Tutto questo rende molto difficile intercettare e studiare i neutrini e le loro peculiarità.

Infatti solo ora l’esperimento OPERA è riuscito ad intercettare con certezza la traccia del ben quinto neutrino \(\tau\) prodotto dall’oscillazione di neutrini muonici prodotti dal CERN di Ginevra, raggiungendo così la precisione statistica di 5 sigma necessari perché si possa ragionevolmente ritenere il fenomeno statisticamente certo.

La rivelazione di neutrini TAU dall’oscillazione di neutrini muonici fu la motivazione per la quale l’esperimento OPERA fu progettato alla fine degli Anni novanta. Precedenti esperimenti di rivelazione dei neutrini di origine naturale avevano mostrato la possibile esistenza di due diversi tipi di oscillazioni. Una oscillazione tra gli autostati \(\mu – \tau\) (2 – 3) rendeva conto degli effetti osservati nei neutrini atmosferici; l’altra oscillazione \(e – \mu\) (1 – 2) invece era coerente con l’osservazione dei neutrini solari [cite]http://goo.gl/tREB56[/cite].

Il neutrino \(\nu\) legato al leptone \(\tau\) TAU, la cui esistenza era prevista dal Modello Standard, fu scoperto nel 2000 [cite]http://goo.gl/Anu9Y6[/cite] al Fermilab con un esperimento 1 studiato apposta per trovarlo.

| [table “28” not found /] |

Infatti, proprio come prevede il Modello, i neutrini sono una particella (leptone) che oscilla tra tre diversi autostati: elettronico, muonico e tauonico [cite]http://goo.gl/q7gTiD[/cite] legate agli altri tre leptoni tradizionali: elettrone, muone e tauone (particella TAU).

Ed è proprio questa capacità di oscillare tra tre diversi autostati prevista dal Modello Standard a mettere in crisi lo stesso Modello: tutti i leptoni carichi ed i quark sono fermioni 2 che per rispettare la legge di conservazione della carica ogni tipo di particella deve esistere la corrispettiva antiparticella, con uno stato opposto di elicità (da non confondersi con la chiralità!), levogiro o destrogiro e carica elettrica. i neutrini (che sono ovviamente neutri) finora osservati sono solo levogiri e rispettando così il principio del numero leptonico 3

Ora se i neutrini fossero privi di massa, essendo neutri, dovrebbero poter viaggiare alla velocità della luce e possedere appunto un solo stato di elicità, cosa quest’ultima verificata sperimentalmente, infatti non sono mai stati registrati neutrini destrorsi.

Invece è proprio il fatto di oscillare tra i tre diversi autostati di massa, cosa anche questa, a questo punto ampiamente confermata da OPERA che in qualche modo mette in crisi il Modello Standard, perché attribuire una qualsiasi massa ai neutrini implicherebbe col modello di Dirac sostenere anche l’esistenza dei neutrini destrogiri, altrimenti verrebbero violate le precedenti affermazioni, e cosa questa mai registrata finora.

Non avendo alcuna carica elettrica o di colore, sono due i modi che possono permettere al neutrino di possedere una massa: uno di essi, chiamato Massa di Dirac ed è lo stesso meccanismo che attribuisce la massa ai leptoni carichi [cite]http://goo.gl/WyLYY1[/cite], mentre l’altro Massa di Majorana, che però consentirebbe processi che violano la conservazione del numero leptonico e valido solo per i leptoni privi di carica.

Pertanto solo uno di questi o un apporto condiviso può attribuire massa al neutrino.

Se il meccanismo responsabile della massa fosse il primo (\(M_{Dirac}\)) significa che il neutrino e l’antineutrino non possono essere la stessa particella: la coppia neutrino/antineutrino verrebbe descritta da due stati di spin per il neutrino e due per per l’antineutrino (Spinore di Dirac) come accade per gli altri fermioni elementari (leptoni carichi e quark). Questo significa appunto che i neutrini e gli antineutrini siano particelle distinte che acquisiscono massa tramite il meccanismo di Higgs facendo di loro dei semplici fermioni di Dirac.

Diagramma di Feynman del doppio decadimento beta, con due neutroni che decadono a due protoni. I prodotti emessi solo in questo processo sono due elettroni, ipotesi che può verificarsi soltanto se il neutrino e antineutrino fossero la stessa particella c così come previsto dalle equazioni di Majorana in cui i neutrini sono emessi e assorbiti all’interno del nucleo. Credit: Wikipedia

Se il meccanismo di massa fosse quello di Majorana (\(M_{Majorana}\)), ipotizzato dallo scienziato italiano nel 1937, allora il neutrino coinciderebbe con la sua antiparticella, ovvero mescolerebbe gli autostati di particella a quelli di antiparticella, rendendolo di fatto lo stesso oggetto e verrebbe quindi descritto da uno spinore con due soli stati di spin. Questo renderebbe possibile tutta una serie di fenomeni finora mai osservati come il decadimento doppio beta senza neutrini (descritto nel disegno qui accanto) che non conservano il numero leptonico 4.

Infine c’è anche la possibilità che entrambi i modelli descritti contribuiscano singolarmente a generare una parte della massa indicata per i neutrini: un approccio teorico molto interessante che si chiama See-Saw, ovvero altalena.

In tal caso ad energie spaventosamente alte (\(10^{15}\ GeV\) come quelle che furono presenti al momento della nascita dell’Universo), le masse dei neutrini 5 sarebbero dovute essere altissime, dell’ordine di \(10-11\ GeV\), tanto che potrebbero avere avuto un ruolo importante nell’asimmetria materia-antimateria all’epoca del Big Bang.

La fisica dei neutrini non segnerà magari la fine del Modello Standard così come la Relatività Generale non ha cancellato la Meccanica Newtoniana. Però c’è da attendersi che un nuovo capitolo molto interessante della fisica delle particelle sta per essere scritto.

Note:

Il Telescopio nazionale Galileo – Credit: Sabrina Masiero[/fancybox]

Il Telescopio nazionale Galileo – Credit: Sabrina Masiero[/fancybox]