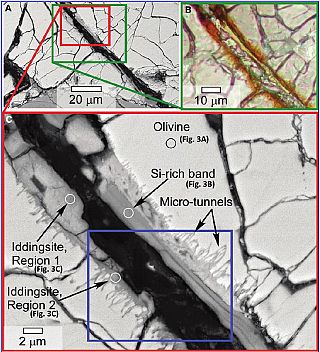

Questa è una serie di immagini riprese al microscopio elettronico a scansione di una sezione sottile lucida di Yamato 000.593. Il iddingsite presente in questo meteorite è un minerale argilloso (vedi nota articolo). Qui sono evidenti anche dei microtuboli

La barra di scala in basso a sinistra è di 2 micron.

Credit: NASA

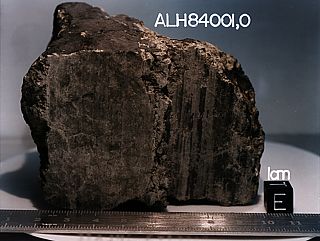

Dopo il pluridecennale caso di ALH84001 1, adesso a tenere banco nella comunità scientifica è un altro meteorite marziano, conosciuto come Yamato 000.593. Il meteorite, che pesa 13,7 chilogrammi, è una acondrite trovata durante la spedizione giapponese Antarctic Research Expedition del 2000 presso il ghiacciaio antartico Yamato. Le analisi mostrano che la roccia si è formata circa 1,3 miliardi di anni fa da un flusso di lava su Marte. Circa 12 milioni di anni fa un violento impatto meteorico ha scagliato dei detriti dalla superficie di Marte fin nello spazio e, dopo un viaggio quasi altrettanto lungo, uno di questi è caduto in Antartide circa 50.000 anni fa. Adesso, gli stessi autori che nel 1996 annunciarono la scoperta di tracce di batteri alieni all’interno di ALH840001 [cite]http://www.sciencemag.org/content/273/5277/924[/cite], si sono concentrati sullo studio del meteorite Yamato [cite]http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ast.2011.0733[/cite] scoprendo così la presenza di un tipo di argilla chiamata iddingsite 2 che si forma in presenza di acqua liquida [cite]http://www.researchgate.net/publication/234234597_Yamato_nahklites_Petrography_and_mineralogy[/cite].

(A) Le nanostrutture ricche di carbonio incorporate in uno strato di iddingsite.

(B) Gli spettri delle sferule e lo sfondo sono evidenziati dai cerchi rosso e blu Le sferule mostrano il doppio di carbonio rispetto allo sfondo.

(C) Le sferule appaiono incassate tra due diversi strati di iddingsite: qui il superiore (in falsi colori) e uno inferiore.

Credit: NASA

Dai margini di queste vene di iddingsite partono delle strutture filamentose che contengono aree ricche di carbonio non dissimili al cherogene 3. La presenza di materiale organico complesso come il cherogene in una meteorite marziana non deve trarre in inganno: la sua presenza è stata registrata anche all’interno di molte altre meteoriti: le condriti carbonacee di solito ne sono abbastanza ricche [cite]https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmps/100/6/100_6_260/_article[/cite]. Occorre anche ricordare che l’origine dei cherogeni non è necessariamente di origine biologica, visto che è presente anche nelle polveri interstellari [cite]http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2001/41/aah2968/aah2968.html[/cite].

Un’altra caratteristica del meteorite Yamato sono le sferule particolarmente ricche di carbonio, circa il doppio rispetto all’area circostante, situate tra due diversi strati di minerale argilloso che le separa dai carbonati e i silicati circostanti. Solo un altro meteorite marziano , il Nakhla 4 presenta strutture simili 5.

La presenza di acqua liquida su Marte in un intervallo di tempo compreso tra 1,3 miliardi e 650 milioni di anni fa è stata confermata anche da altre meteoriti [cite]http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1945-5100.2000.tb01978.x/abstract[/cite] e da diversi studi effettuati con sonde automatiche, ma essa da sola non è sufficiente per confermare – o confutare – una antica presenza di vita marziana.

Oltre all’acqua occorrono una fonte di energia e i materiali necessari per il suo sviluppo, ma sopratttutto occorre che siano presenti opportune condizioni ambientali [cite]http://www.researchgate.net/publication/258613544_Technologies_for_the_Discovery_and_Characterization_of_Subsurface_Habitable_Environments_on_Mars[/cite] che – attualmente – Marte non ha.

Anche se la contemporanea presenza di materiali organici complessi come i cherogeni e l’acqua liquida sulla superficie del Pianeta Rosso suggeriscono che lì in passato vi siano stati alcuni fattori ambientali necessari a sostenere la vita, e nonostante alcune somiglianze strutturali di alcuni campioni provenienti da Marte con materiali terrestri, questo comunque non prova che la vita su Marte sia mai realmente esistita. Solo uno studio di laboratorio su campioni di suolo marziano può darci la risposta definitiva.

Per ora è meglio essere cauti.