[latexpage]

I componenti della materia sono fatti di leptoni (come l’elettrone e i neutrini) e quark (che costituiscono protoni, neutroni ed altre particelle). I quark sono molto diversi dalle altre particelle. Oltre alla carica elettrica particolare ($\frac{1}{3}$ o $\frac{2}{3}$ quella dell’elettrone e del protone), essi possiedono infatti anche un diverso tipo di carica chiamato colore. Il peculiare meccanismo in cui opera questa carica può aiutarci a far luce su alcuni oggetti astrofisici più esotici: le stelle di neutroni.

Le combinazioni di carica colore devono produrre un colore neutro (ovvero si devono annullare) per produrre una particella libera dalla Interazione Forte.

I quark sono particelle elementari (fermioni, cioè che obbediscono alla statistica di Fermi-Dirac e al principio di esclusione di Pauli) che risentono dell’Interazione Forte, una delle 4 forze fondamentali. I mediatori principali di questa forza sono i gluoni, bosoni senza massa come gli analoghi del campo elettromagnetico, i fotoni. Ma a differenza di questi che non hanno carica, i gluoni sono portatori di una particolare forma di carica chiamata colore 1, per analogia al comportamento dei colori primari dello spettro visibile, non perché essi siano colorati. Per il modo in cui la forza forte agisce, è impossibile osservare un quark libero.

La carica di colore è esapolare, composta cioè da 3 cariche (verde, rosso e blu) e 3 anticariche (anti-verde, anti-rossso e anti-blu) ) che si comportano in maniera analoga ai colori primari: quando la somma delle cariche di colore restituisce un colore neutro, come il bianco, , allora la particella composta è rilevabile. Così si possono avere particelle di colore neutro composte da tre quark con i colori verde rosso e blu chiamate barioni (i protoni e i neutroni sono i barioni più comuni), oppure particelle composte da due soli quark possessori di un colore e il suo corrispettivo anti-colore chiamate mesoni, che svolgono un ruolo importante nella coesione del nucleo atomico. Per l’interazione forte, questi sono solo i più comuni modi per ottenere un adrone. Infatti è previsto che ci siano anche altre combinazioni di carica colore per formarne una di colore neutro. Uno di questi, il tetraquark, combina fra loro quattro quark, dove due di essi hanno un colore particolare e gli altri due posseggono i corrispettivi anti-colori.

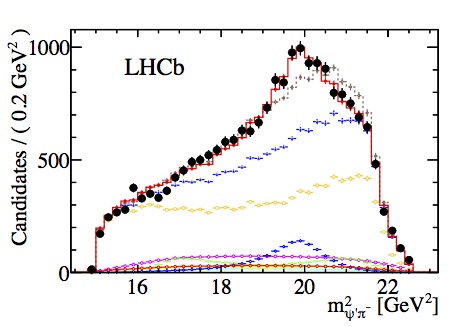

La particella$Z (4430)^-$ appare composta da un quark charm, , un anti-charm , un down e un anti-up. I punti neri rappresentano i dati, la curva rossa il risultato della simulazione dello stato previsto per la $Z (4430)^-$. La curva tratteggiata marrone indica quello che ci aspetterebbe in assenza di questa. Questo dato afferma l’esistenza dell’esotica particella con 13,9 σ (cioè che il segnale è 13,9 volte più forte di tutte le possibili fluttuazioni statistiche combinate).

Segnali sull’esistenza di questo adrone esotico si ebbero nel 2007 dall’Esperimento Belle [cite]http://arxiv.org/abs/0708.1790[/cite], che ricevette il nome di $Z (4430)^-$ 2. Ora questa particella con una massa di $4430 MeV/c^2$ (circa quattro volte quella del protone) è stata confermata dall’Esperimento LHCb di Ginevra con una significatività molto alta (13,9 $\sigma$) [cite]http://arxiv.org/abs/1404.1903v1[/cite]. Questo significa che i quark si possono combinare fra loro in modi molto più complessi di quanto finora osservato 3. Questo è un enorme passo avanti nella comprensione di come si può comportare la materia in condizioni estreme. Barioni e mesoni esotici detti glueball 4 o una miscela di questi può esistere in un solo posto in natura: nel nucleo di una stella a neutroni.

Le stelle compatte inferiori alle 1,44 masse solari sono nane bianche, stelle in cui la pressione di degenerazione degli elettroni riesce a controbilanciare la gravità. Oltre questo limite, chiamato limite di Chandrasekhar, il peso della stella supera il limite di degenerazione degli elettroni che si fondono coi protoni dando origine a una stella a neutroni 5.

Il risultato è una stella fatta da soli neutroni dominata dalla gravità che in questo caso vince sulla repulsione elettrica. Di questo stato esotico della materia degenere non si sa molto di più delle speculazioni teoriche, ma questo potrebbe essere solo l’inizio: si calcola che la densità media delle stelle di neutroni vada da $3,7$ a $5,9 \times 10^{14} g/cm^3$ (un nucleo atomico ha una densità stimata di circa $3 \times 10^{14} g/cm^3$), con la densità passi da circa $1 \times 10^6 g/cm^3$ della superficie fino ai $6$ o $7 \times 10^{14} g/cm^3$ del loro nucleo. Come il limite di Chandrasekhar delinea il limite inferiore di una stella di neutroni, esiste un limite superiore la quale nessun’altra forza riesce ad impere il collassso gravitazionale che porta a formare un buco nero. Questo limite superiore è il limite di Tolman-Oppenheimer-Volkoff. È in questo intervallo di massa che esistono le stelle di neutroni [cite]http://www.scribd.com/doc/219247197/The-maximum-mass-of-a-neutron-star[/cite]. È probabile che solo le stelle di neutroni più leggere siano composte di neutroni degeneri, mentre man mano sale la massa verso il limite superiore la materia di neutroni degeneri ulteriormente in prossimità del nucleo e poi sempre più verso il guscio esterno in un brodo indistinto di quark tenuti insieme dalla gravità che riesce a soppiantare perfino l’interazione forte [cite]http://www.scribd.com/doc/219246949/Nuclear-equation-of-state-from-neutron-stars-and-core-collapse-supernovae[/cite]. Il tetraquark individuato dall’LHC è sicuramente solo il primo di una lunga serie di adroni esotici che può aiutare a comprendere meglio questi stati degeneri della materia che immaginiamo essere al centro di questi minuscoli e compatti resti stellari.