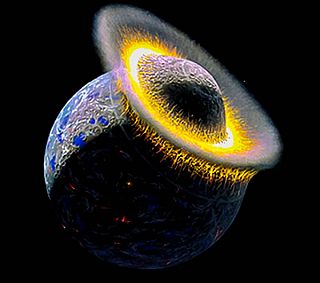

Due pianeti che condividevano la stessa orbita finirono per scontrarsi 50 milioni di anni dopo la loro formazione, Dando origine così al sistema Terra-Luna.

È chiaro a chiunque che la Terra e la Luna siano diverse, non solo nelle dimensioni.

Il nucleo della Terra è composto soprattutto di ferro e occupa circa il 30% della sua massa, mentre quello della Luna è proporzionalmente molto più piccolo: appena un decimo della massa del satellite è costituito dal ferro e il suo nucleo rappresenta solo il 20% circa delle sue dimensioni. Inoltre la scarsità di elementi piuttosto volatili come il potassio nella composizione chimica indicano che probabilmente la Luna si è formata in un ambiente piuttosto caldo dove questi siano evaporati.

Eppure i campioni di suolo riportati dalle missioni Apollo mostrano che i silicati terrestri e lunari sono virtualmente identici: i rapporti isotopici di elementi come l’ossigeno [cite]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11598294[/cite], il cromo e il silicio sono gli stessi, indicando pertanto una origine comune per la crosta e il mantello superiore della Terra con la Luna [cite]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18097403[/cite] [cite]http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1429[/cite].

Di pari passo, lo studio del campo gravitazionale della Luna per merito della misssione Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) della NASA, combinato con i dati topografici prodotti dal Lunar Reconnaissance Orbiter sempre della NASA, hanno ridimensionato lo spessore della crosta della Luna e la sua percentuale relativa di alluminio. Anche questi dati suggeriscono che la percentuale di metalli con alte temperature di condensazione sia la stessa su entrambi i corpi celesti.

Tutti questi dati fisici mostrano che la Luna e il mantello superiore terrestre si siano originati insieme, quindi o la Luna si è staccata dal mantello terrestre ancora fluido oppure l’opposto, il mantello e la Luna si sono generati con lo stesso materiale in un ambiente estremamente caldo che, nel caso della Luna, ha conservato solo i materiali più refrattari e fatto evaporare gli altri.

|

Una giornata memorabile Ormai si vedeva a occhio nudo quando si apriva uno squarcio nella giusta direzione tra le perenni nubi di vapore e metano che uscivano copiose dalla roccia. Dapprima era come una macchiolina nel cielo, tanti giorni fa, e adesso, dopo essere stata grande come una moneta occupava minacciosa più di metà del cielo a occidente. Toglieva il respiro, sembrava quasi che cascasse dal cielo. E così fu. Nel giro di appena un’ora almeno metà del globo fuse e venne scagliato a 25000 chilometri di quota mentre il nucleo di ferro rovente del piccolo mondo era rimbalzato nell’urto e stava per crollare di nuovo. Dopo cinque ore tutta la crosta e il mantello del mondo era fuso, mentre tutta l’atmosfera venne spazzata via. Un quarto del piccolo mondo si vaporizzò nell’impatto mentre questo pianeta iniziò a ruotare su sé stesso all’impazzata: un giro in appena 5 ore! Dopo poche altre ore il materiale che non era ancora ricaduto sulla nuova Terra formò un anello instabile di detriti in orbita che nell’arco di un centinaio d’anni avrebbe poi generato la Luna. |

Nel 1975 William K. Hartmann e Donald R. Davis proposero la teoria dell’Impatto Gigante riprendendo l’idea originale del geologo canadese Reginald Aldworth Daly proposta nel 1946.

Questa teoria riesce abbastanza bene a tener conto di molte delle similitudini che ho elencato qui sopra, del momento angolare totale del sistema Terra – Luna, e anche delle divergenze più importanti, come l’estrema scarsità degli elementi chimici più volatili della Luna rispetto alla Terra.

Ma solo recentemente è stato potuto studiarla in dettaglio grazie alle simulazioni computerizzate [cite]http://www.nature.com/nature/journal/v412/n6848/abs/412708a0.html[/cite].

Gli scenari che portano alla formazione della Luna richiedono la presenza di due pianeti formatisi sui punti lagrangiani di una stessa orbita, uno con una massa simile a quella attuale del nostro pianeta, la proto-Terra, e un altro più piccolo, grande più o meno come Marte come dimensioni e massa, che gli scienziati hanno battezzato Theia.

Il gigante Giove destabilizza l’orbita dei due pianeti che nell’arco di 50 milioni di anni finiscono per scontrarsi con un angolo di 45 gradi rispetto alla proto-Terra a una velocità relativa piuttosto bassa, inferiore a 4 km/s. 1. Il risultato dello scontro è che fino a un quarto di Theia si vaporizza nell’impatto e la primordiale atmosfera della proto-Terra viene dispersa, mentre almeno il 20% della massa dei due pianeti si disperde in un anello incandescente attorno ai 4 raggi terrestri, poco fuori al limite di Roche.

La maggior parte del materiale eiettato e il nucleo ferroso di Theia ricade sulla proto-Terra nelle ore successive all’impatto, invece una minuscola frazione della massa del disco originale, il 6%, rimane in orbita, e nel giro di un secolo dà origine a più corpi distinti che poi si uniranno per creare la Luna 2.

I meriti di questa teoria sono molti. In primis riesce a spiegare tutte le similitudini isotopiche riscontrate tra le rocce terrestri e lunari: l’anello successivo all’impatto ha mescolato il materiale di Theia e della proto-Terra rendendo di fatto indistinguibile ogni differenza. Il calore sprigionato nell’impatto e trasferito all’anello ha alterato di poco la composizione chimica di questo nelle poche ore prima che ricadesse sulla Terra, mentre quello rimasto in orbita ha avuto più tempo per perdere gli elementi più volatili, forse anche grazie all’azione del vento solare e al bombardamento dei raggi cosmici che ne hanno in parte modificato la composizione chimica [cite]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18097403 [/cite].

Infine, riesce a spiegare il notevole momento angolare complessivo del sistema Terra-Luna, parametro che ogni modello deve riuscire a spiegare.

Una delle obiezioni principali a questo modello è che la composizione di Theia porta con sé percentuali isotopiche diverse da quelle della Terra 3, e tracce di questa differenza dovrebbero essere ancora visibili.

Secondo me no, sia la proto-Terra che Theia si formarono alla stessa distanza dal Sole, quindi la differenza isotopica dei vari elementi deve essere stata nulla o quasi, tanto da non essere oggi significativamente rilevabile.

In seguito, il degassamento tardivo del mantello e della crosta ha ricreato una primitiva atmosfera, forse un po’ più sottile rispetto alla prima, mentre il bombardamento cometario proveniente dalla fascia di Kuiper [cite]http://ilpoliedrico.com/2011/10/oceani-di-comete.html[/cite] avrebbe portato acqua e sostanze organiche che poi si sarebbero evolute in esseri viventi [cite]http://tuttidentro.wordpress.com/2013/12/17/come-gli-impatti-meteoritici-e-cometari-hanno-portato-la-vita-sulla-terra[/cite] sulla nuova Terra..

L’azione mareale del nuovo satellite combinata a quella del Sole avrebbe poi rallentato la Terra fino alle attuali 24 ore, mentre l’orbita della Luna sarebbe passata da 30000 chilometri a 384000 nei successivi 4,5 miliardi di anni.,