In questi ultimi giorni mi sono attardato a studiare l’affascinante mondo dei neutrini. L’argomento ha così attirato la mia attenzione che mi sono completamente dimenticato di parlarvi dell’imminente arrivo dell’altra Grande Cometa di quest’anno che tra pochissimi giorni sarà visibile ad occidente poco dopo il tramonto. Non me ne vogliate, rimedio subito.

| [hitasoft_player id=3] |

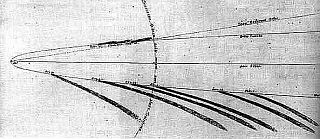

| I tempi sono espressi in UT; per l’Italia basta sommare quindi un’ora per ottenere l’ora standard di Roma. Credit: Il Poliedrico |

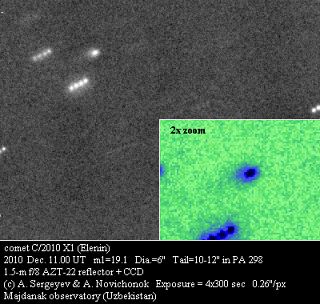

Se la C/2012 S1 ISON promette di essere una delle più luminose comete degli ultimi secoli 1, la PanSTARRS già visibile nei cieli australi certo non sfigura.

Per ora la cometa è visibile, sempre con maggiore difficoltà a cusa del suo avvicinarsi al perielio, dall’emisfero sud, mentre già dai giorni 4 e 5 dovrebbe esser possibile scorgerla, magari con difficoltà, nei bagliori vespertini.

La situazione dovrebbe notevolmente migliorare nelle serate successive mentre la PanSTARRS si allontana dal Sole.

In particolare vorrei segnalarvi lo spettacolo del 12 marzo, quando una sottilissima falce di Luna, Marte e la cometa staranno un francobollo di cielo grande appena 7 gradi.

La curva di luce prevista per la PanSTARRS indica che comunque già verso la fine del mese la cometa potrebbe diventare invisibile a occhio nudo Consiglio in tal caso l’uso di strumenti a grande campo per non perdersi la conda che adesso punta decisamente verso Nord. Per le effemeridi del giorno e altre informazioni vi invito a consultare il Calendario di questo sito.

Non mi resta quindi che augurarvi un bocca al lupo per le osservazioni e …

Cieli sereni