I periodi di transizione sono in assoluto i più difficili: il treno e l’automobile dovettero superare molti pregiudizi prima di affermarsi come strumenti di locomozione. Alla fine del XIX secolo le scoperte scientifiche di Pasteur costrinsero le amministrazioni pubbliche a risolvere i problemi di trasporto urbano all’interno delle grandi metropoli come New York, Parigi e Londra.

All’inizio furono i tram elettrici (i filobus) a cavallo del 1890-95 che andarono a sostituire parzialmente i sistemi di locomozione animale, i quali generavano una quantità immensa di sporcizia, ritenuta – a ragione – responsabile di decine di migliaia di morti per febri tifoidi nei grandi centri urbani americani.

Alle automobili, inventate agli inizi del XX secolo, era proibito l’uso nelle città, ma poi la necessità di disporre di una sempre maggiore e flessibile mobilità e la necessità di eliminare del tutto l’uso di animali per la locomozione 1 si unirono e aprirono le porte all’uso delle automobili anche nelle città.

Adesso lo stesso problema esiste sul fronte energetico: se centotrenta anni fa la necessità di avere nuove tecnologie di locomozione più pulite hanno anche ristretto le dimensioni del mondo per l’uomo e le merci, oggi la tecnologia energetica non ne vuol sapere di rinnovarsi e di cercare soluzioni ai problemi ambientali e climatici che essa pure ha prodotto, nonostante gli innumerevoli vantaggi di cui il genere umano beneficerebbe.

Ormai l’industria del petrolio ha raggiunto i suoi massimi estrattivi di sempre, il famoso picco di Hubbert è stato o quasi raggiunto. La disponibilità di estrarre petrolio facilmente sta diventando un ricordo e ormai sta diventando sempre più economico – anche se più caro – estrarre petrolio da piccoli giacimenti di scarsa qualità come quelli che esistono al largo delle isole Tremiti 2.

Addirittura adesso sta diventando conveniente recuperare gli idrocarburi fossili dal fango e da un tipo particolare di roccia: lo scist0 bituminoso, con orribili conseguenze ambientali, che purtroppo in una logica di profitto diventano del tutto secondari.

Gli scisti bituminosi

| Le argilliti |

| Le argilliti sono rocce sedimentarie originate da altri sedimenti precedenti che hanno subito un cambiamento fisico o chimico (diagenesi) che ne altera la composizione originale. |

Mappa dei depositi di gas da scisti bituminosi nel mondo. Credit: U-S. Energy Information Administration - Wikipedia

Gli scisti bituminosi sono rocce nere di origine sedimentaria ricche di materiale organico non ancora trasformato in petrolio. In pratica i depositi di scisti bituminosi possono essere considerati i precursori dei giacimenti di petrolio (in inglese oil shales o black shales).

Conosciuti anche come argilliti petrolifere, queste possono essere usate direttamente come materiale combustibile 3 o lavorate per estrarne gli idrocarburi e i gas (gas di scisto) che le compongono per un utilizzo più tradizionale.

Nel mondo sono diversi i siti censiti, perlopiù in Nord Europa, Stati Uniti, Canada e Brasile 4.

Il problema è che sfruttare questi giacimenti non è altrettanto semplice quanto sfruttare un normale pozzo di petrolio e, se i campi petroliferi non sono proprio il massimo dal punto di vista dell’impatto ambientale, i campi di scisti sono proprio devastanti.

Gli olii da scisti

Il più comune metodo di estrazione è quello a cielo aperto . Questo sistema consiste nel rimuovere la maggior parte del terreno sovrastante per esporre i depositi di argillite petrolifera. Pratico, se i depositi sono in superficie. Nel caso di depositi di scisti bituminosi sotterranei, si possono utilizzare i metodi classici simili a quelli usati per le miniere di carbone.

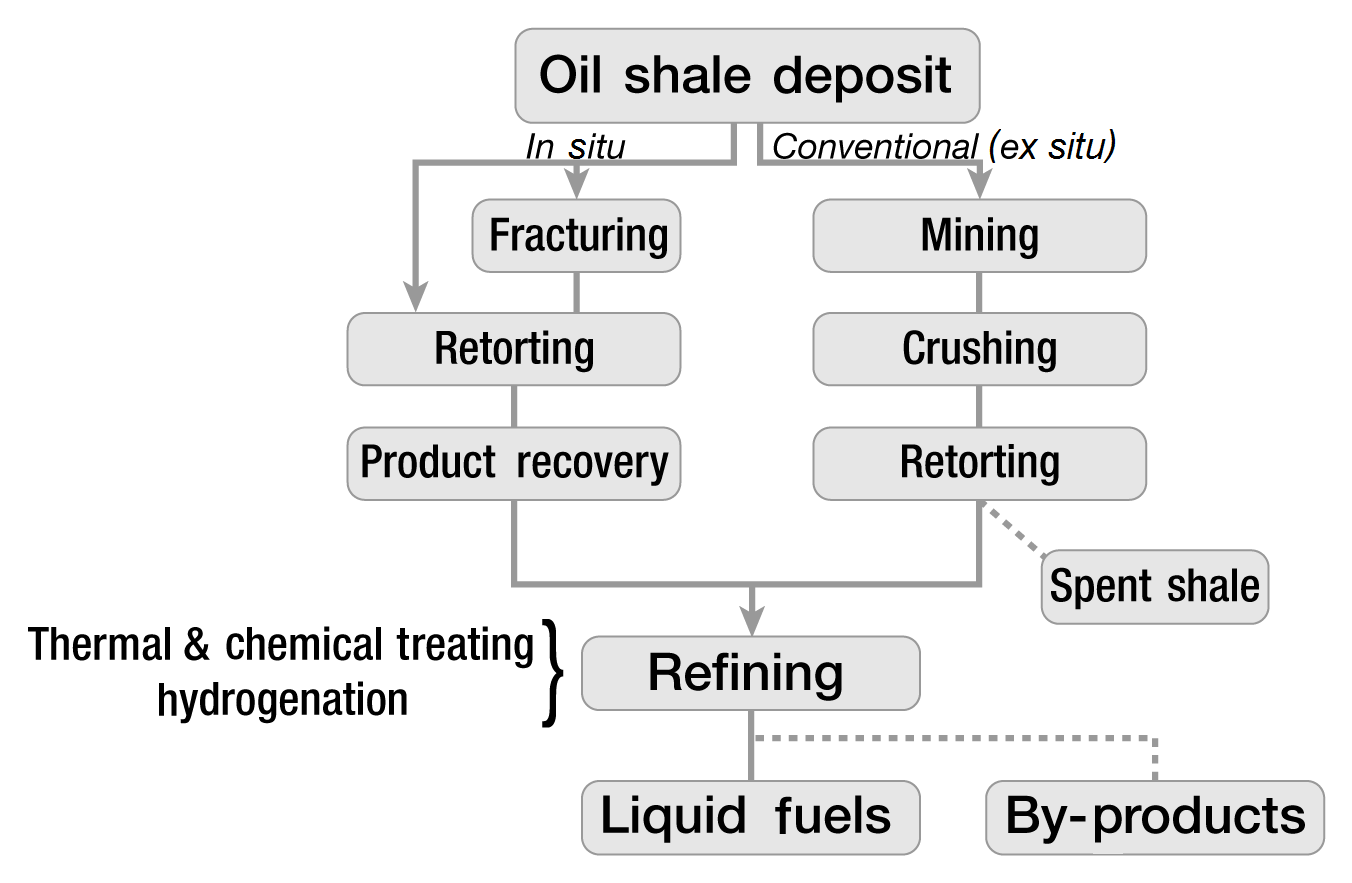

L’estrazione degli elementi utili dallo scisto bituminoso avviene solitamente in luoghi diversi dai siti di estrazione, anche se diverse tecnologie più recenti consentono il processamento delle argilliti in loco. In entrambi i casi, un processo di pirolisi, ossia un riscaldamento in assenza di ossigeno ad una temperatura che varia tra i 450°C e i 500°C, trasforma il cherogene contenuto nello scisto bituminoso in olio di scisto (conosciuto anche come petrolio sintetico) e gas di olio di scisto.

Il trattamento in-situ comporta il riscaldamento degli scisti bituminosi direttamente nel sottosuolo. Questa tecnologia è potenzialmente in grado di estrarre più petrolio a parità di superficie rispetto ai sistemi tradizionali ex-situ, in quanto consente di sfruttare a pieno le capacità produttive della miniera.

Alcune argilliti petrolifere sono ricche anche di altri elementi, come zolfo, ammoniaca, allumina e anche … uranio 5 6.

L’olio di scisto derivato da scisti bituminosi non è comunque adatto a sostituire il petrolio greggio in tutte le applicazioni. Esso può essere comunque ricco di alcheni, ossigeno e azoto in percentuali significativamente maggiori rispetto al greggio convenzionale. Alcuni oli di scisto possano presentare una maggiore contenuto di zolfo o di arsenico o di altri metalli pesanti anche di 20 o 30 volte. Questorende l’olio di scisto più adatto per la produzione di distillati medi, come il kerosene , il carburante per aerei , e il diesel per autotrazione. Solo attraverso processi di raffinazione adeguati come il cracking è possibile trasformare l’olio di scisto in idrocarburi leggeri come la benzina.

Diagramma dei processi di lavorazione degli scisti bituminosi: Credit: Office of Naval Petroleum and Oil Shale Reserves, U.S. Department of Energy, Wikipedsia

L’impatto ambientale è ovviamente più accentuato nelle miniere di superficie che in quelle sotterranee. Tra i più importanti sono il drenaggio acido provocato dall’ esposizione improvvisa e conseguente ossidazione dei materiali sepolti, il rilascio di metalli pesanti, come visto sopra, tra cui il mercurio nelle acque di superficie e sotterranee, l’aumento dell’erosione, le emissioni di zolfo e anche l’inquinamento atmosferico causato dalla produzione di particolato durante l’attività estrattiva e il trasporto.

L’attività estrattiva può danneggiare il valore biologico del territorio e l’ecosistema della zona mineraria. La necessità di riscaldare il cherogene genera materiale di scarto ed emissioni di diossido di carbonio, uno dei gas responsabili dell’effetto serra.

Gli ambientalisti si oppongono giustamente allo sfruttamento di olio di scisto, in quanto la sua produzione – e il successivo utilizzo – genera più gas serra anche rispetto ai tradizionali combustibili fossili, tant’è che l’Energy Independence and Security Act proibisce agli enti governativi degli Stati Uniti di acquistare l’olio prodotto da processi che producono più emissioni di gas a effetto serra di quanto potrebbero fare i prodotti petroliferi tradizionali.

Alcune tecniche sperimentali di cattura e stoccaggio della CO2 possono mitigare alcuni di questi problemi in futuro, ma allo stesso tempo possono causare altri problemi, tra cui l’onnipresente inquinamento delle falde acquifere.

Altra contaminanti dell’acqua comunemente associati alla lavorazione dell’olio di scisto sono gli idrocarburi eterociclici 7.

Ma forse uno dei danni maggiori riguarda proprio l’uso eccessivo di acqua necessaria per l’estrazione: a seconda della tecnologia estrattiva utilizzata si arriva a consumare da 1 a 5 litri di acqua per ogni litro di olio di scisto prodotto, in Estonia -paese di riferimento che fa largo uso di questa tecnologia energetica – nel 2002 l’industria petrolifera consumò circa il 91% dell’intera acqua consumata nel paese! Altri studi rilasciati dal Bureau of Land Management degli Stati Uniti confermò simili analisi 8 9.

fine prima parte