Oltre che la genesi e l’evoluzione, l’attuale Modello Cosmologico Standard riesce ad indicare con discreta precisione anche la composizione dell’Universo 1 [cite]http://www.einstein-online.info/spotlights/BBN[/cite].

Nel 1933 l’astrofisico svizzero Fritz Zwicky, dimostrò una importante discrepanza tra la materia visibile e la massa misurata dell’ammasso di galassie della Chioma 2.

Quello fu solo il primo dei tanti indizi che indicavano un’importante discrepanza tra le stime teoriche basate su leggi matematiche consistenti e i dati osservati.

Purtroppo almeno la metà della materia barionica prevista teoricamente finora è apparsa sfuggire da ogni tecnica di rilevazione diretta 3 4.

Tempo fa illustrai in queste stesse pagine [cite]http://ilpoliedrico.com/2012/09/la-materia-oscura-forse-solo-una-bolla.html[/cite] che enormi bolle di gas caldo (attorno a 1 – 2 milioni di kelvin) circondano le galassie. La massa complessiva di queste bolle è paragonabile a quello attualmente stimato per le galassie al loro centro.

Adesso altri recenti studi [cite]http://pa.as.uky.edu/circumgalactic-medium-and-galaxy-missing-baryon-problem[/cite] hanno rivelato che gli aloni galattici contengono anche una forma di gas molto più freddo (10.000° kelvin).

Gas così freddi non sono direttamente visibili ai telescopi 5 ma alcuni aloni di questi aloni è stato possibile individuarli grazie all’impronta lasciata sulla luce di lontani quasar che li attraversano.

Il 7 gennaio scorso all’American Astronomical Society è stato presentato uno studio svolto sulla luce proveniente da diversi quasar posti accanto ad altre galassie in primo piano ripresi dal Telescopio Spaziale Hubble. Gli spettri di alcuni di questi oggetti hanno mostrato la presenza di significative quantità di carbonio, silicio e magnesio insieme alla presenza rivelatrice di tracce di idrogeno neutro (H I). Secondo i ricercatori, questo indica la presenza di aloni di gas relativamente freddo che circondano le galassie osservate attraverso la luce dei quasar. Aloni di materiale circumgalattico freddo che possono contenere importanti quantità (dalle 10 alle 100 volte superiori di quanto finora stimato) di materia ancora nascosta e non conteggiata nelle stime della massa barionica mancante. Il team che ha realizzato questo studio è guidato da Jessica Werk, astrofisica, dell’Università della California.

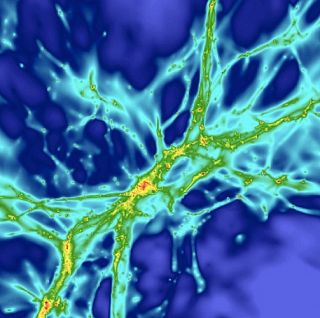

Una simulazione del gas primordiale grande 10 milioni di anni luce mostra come la materia riesce a fondersi in galassie collegate da filamenti di gas rarefatto.

Credit: Nature

All’incirca stessa tecnica è stata usata per osservare la più grande nube di gas conosciuta nell’Universo [cite]2014.14550[/cite]. Questa nebulosa pare essere uno dei filamenti di materia a grande scala del cosmo. Potrebbe essere la prima immagine diretta della ragnatela cosmica che pervade tutto l’Universo.

Gli autori di quest’altra scoperta sono gli astronomi Sebastiano Cantalupo e Xavier Prochaska anche loro dell’Università della California, Santa Cruz, che hanno usato il Keck Observatory, posto sulla cima del vulcano Mauna Kea alle Hawaii. Le immagini mostrano una nube di gas grande 460.000 parsec (1,5 milioni di anni luce) di lunghezza.

Sempre per il Modello Cosmologico Standard, prima della formazione delle galassie, L’Universo conteneva gas primordiale frutto della bariogenesi che disaccoppiò la materia dall’energia e che vide questa prevalere sull’antimateria e materia oscura. La materia oscura, predominante sulla materia barionica ordinaria, si addensò poi in estesi aloni gravitazionali in cui la materia ordinaria sarebbe poi finita per creare le galassie.

Ma come mostrano anche le simulazioni, non tutta la materia, sia la barionica che quella oscura, è finita per creare le galassie. Anzi, molta di questa avrebbe finito per creare la ragnatela tridimensionale che pervade il cosmo che collega tutte le galassie.

In effetti i ricercatori hanno trovato prove dell’esistenza di questi filamenti chiamati WHIM (Warm-Hot Intergalactic Medium), ovvero mezzo intergalattico caldo [cite]http://ilpoliedrico.com/2013/05/il-mistero-dei-barioni-mancanti.html[/cite].

Tutte queste nuove forme di materia -barionica – finora inosservate possono essere la risposta al dilemma della massa barionica mancante? forse è presto per dirlo ma credo di sì. Questa sarebbe un’altra prova della bontà del Modello Cosmologico Standard.