[latexpage]

I risultati di BICEP2

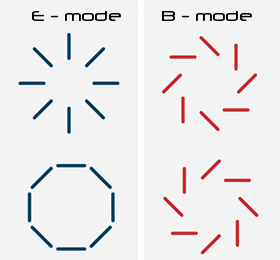

Modelli di impronte di polarizzazione nella Radiazione Cosmica di Fondo.

L’E-mode (per analogia col campo elettrostatico) indica una perturbazione di tipo scalare unicamente dovuta a fluttuazioni di densità di energia del campo inflatone (φ) del mezzo.

Il B-mode invece è di tipo tensoriale ed è dovuto alla propagazione di onde gravitazionali.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui

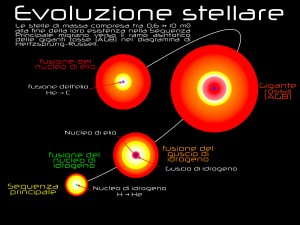

Per comprendere meglio il seguito dell’articolo, occorre anche qui partire da principio. La polarità è una proprietà ondulatoria comune a molti fenomeni fisici dei campi come ad esempio quello elettromagnetico che possono oscillare con orientamenti diversi 1. È l’interazione del flusso radiativo col mezzo di propagazione a determinare molto spesso la polarizzazione della radiazione, come quando osserviamo la luce di una stella lontana che viene polarizzata dalle polveri interstellari. Come la radiazione termica stellare che in origine non è polarizzata, è lecito sostenere che anche la CMB quando sorse dal disaccoppiamento materia-energia 380000 anni dopo il Big Bang non lo fosse. Ma dovremmo aspettarci anche che un processo violento come quello inflattivo seguito al Big Bang che ha dato origine all’Universo può aver lasciato la sua impronta sulla radiazione che descrive il tessuto del cosmo. E in effetti eccessi di polarizzazione nelle anisotropie della CMB furono notate fin dal 2002 da John Kovac [cite]http://arxiv.org/abs/astro-ph/0209478[/cite].

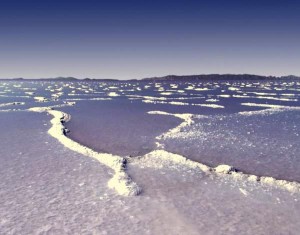

Le onde gravitazionali infllative producono un debole schema di torsione nella polarizzazione della CMB noto come B-mode.

In questa immagine le fluttuazioni di densità – che sono comunque preponderanti nella polarizzazione della CMB – sono state annullate. Quello che resta è l’impronta B-mode rilevata da BICEP2.

I due diversi colori mostrano la chiralità registrata nella polarizzazione della radiazione cosmica di fondo.

Nella mappa della polarizzazione nella CMB ricavata dal celebre team del BICEP2 [cite]http://arxiv.org/abs/1307.5830[/cite] appaiono dei piccoli tratti che indicano la direzione dell’oscillazione del campo elettrico nella radiazione elettromagnetica. Da una mappatura così ampia si possono osservare i due diversi tracciati (E-mode e B-mode) spiegati meglio nella figura qui sopra.

Sia che le perturbazioni gravitazionali che di densità derivano dalle fluttuazioni quantistiche durante lo stadio inflativo; le loro dimensioni indicano quindi le scale di energia in gioco in quel momento. Le perturbazioni di densità (E-mode) che sono state rilevate sono attribuite all’oscillazione quantistica dell’ipotetico campo inflatone (indicato dalla lettera $\varphi$), legato alla densità di energia potenziale, da cui discende l’energia effettiva dell’Universo. Le perturbazioni gravitazionali (B-mode) invece sono assai diverse. Esse non dipendono da un ancora ipotetico campo, ma sono frutto di una forza invece ben conosciuta. Generalmente nei modelli inflativi semplici, si assume che l’ampiezza delle onde gravitazionali sia direttamente proporzionale all’energia inflativa. Se tale ipotesi fosse corretta, i dati di BICEP2 indicherebbero per le onde gravitazionali un valore appena al di sotto della scala di Plank.

BICEP2 indica che le grandezze in gioco in quel momento erano enormi: circa $10^{16} GeV$, cioè circa 12 ordini di grandezza più grande di quella dell’HLC di Ginevra. Questo è un dato molto importante perché pone limiti alle teorie GUT (Grand Unified Theory) che dovrebbero accadere a $10^{15} GeV$ e allo sfuggente decadimento del protone che dovrebbe avvenire a temperature appena un po’ più basse 2. Questo conferma che l’inflazione si è verificata intorno alla scala GUT, poco al di sotto della scala di Planck.

Riassumendo i tratti che distinguono l’Universo, questo risulta essere omogeneo, sostanzialmente isotropo su grandi scale, e piatto. Di conseguenza, le perturbazioni scalari di densità dovevano essere correlate alla scala dell’orizzonte cosmologico, avere una distribuzione Gaussiana ed essere invarianti di scala. Questo significa che globalmente tutte le perturbazioni dovrebbero aver interessato tutta l’energia potenziale disponibile, e questo corrisponde esattamente a quanto il satellite Plank dimostrò nel 2003 [cite]http://arxiv.org/abs/1303.5082[/cite].

Un altro importante risultato è lo sfoltimento di tante alternative proposte via via negli anni per spiegare il ritratto che le osservazioni avevano fatto dell’Universo. Quindi addio alle interpretazioni ekpyrotiche 3 [cite]http://arxiv.org/abs/hep-th/0103239[/cite] e a tante altre teorie che limitavano o cercavano di escludere il modello inflazionario. Comunque per dovere di cronaca ci sono anche altre proposte che mettono in dubbio l’interpretazione inflazionistica dei risultati di BICEP2 [cite]http://arxiv.org/abs/1403.5166[/cite] che potrebbero rimettere in auge le teorie soppresse.

Una simulazione computerizzata del modello di Inflazione Caotica di A. Linde.

Le cime rappresentano nuovi Big Bang, la cui altezza è determinata dalla loro energia. i diversi colori indicano leggi fisiche diverse che sui picchi non sono ancora stabili, Solo le valli (una è la nostra) dispongono di leggi fisiche stabili.

Quindi pare che le anisotropie nella temperatura della radiazione cosmica di fondo e la distribuzione delle struttura a larga scala osservate nell’Universo proverrebbero dalle fluttuazioni quantistiche nel campo inflatone, mentre le perturbazioni tensoriali responsabili della polarizzazione B-mode riscontrate da BICEP2 sarebbero il risultato delle fluttuazioni quantistiche del gravitone. Il momento inflazionistico attraversato dall’Universo deriva quindi tutto da queste due.

Conseguenza non poi tanto indiretta – se le osservazioni venissero confermate – è che la mitica Gravità Quantistica, tanto a lungo cercata dai fisici e cosmologi, è forse scritta nel cielo. Forse, perché anche se le fluttuazioni quantistiche del campo gravitazionale offrono la spiegazione più semplice e immediata di ciò che viene osservato, ci possono essere anche altri meccanismi – come le stringhe – che possono riprodurre gli stessi schemi della polarizzazione B-mode [cite]http://arxiv.org/abs/1109.0542[/cite].

Un modello che si adatta alle osservazioni esiste già ed è abbastanza in accordo con i dati osservati. È il modello dell’inflazione caotica di Andrei Linde, descritto verso la metà degli anni ’80 e rivisto di recente (2010) [cite]http://arxiv.org/abs/1008.3375[/cite], ispirato per implementare in esso anche la gravità quantistica.

Il modello di Linde suggerisce che non ci sia stato un unico Big Bang, piuttosto che il substrato che ha originato il nostro ribolla di infiniti Big Bang e di infiniti stati inflativi innescati dalle fluttuazioni quantistiche dell’inflatone. Le diverse energie disponibili dal decadimento sarebbero responsabili di diversi punti di rottura della simmetria delle costanti fisiche e delle conseguenti leggi che le governano. In pratica questo modello rende possibile l’esistenza di altri universi governati da diverse leggi e costanti fisiche in cui le stelle non potrebbero essersi mai accese, altri dominati dai buchi neri e così via.

Questa idea rende gli universi molto più simili ai semi di un frattale in dinamica evoluzione: così simili eppure così diversi tra loro, mentre il quadro generale dei multiversi a grande scala appare comunque omogeneo.

Un’idea così rivoluzionaria che non solo risolve i ben noti problemi dell’isotropia e della geometria dell’Universo (per non parlare dei monopoli magnetici che ho voluto tralasciare nella trattazione di questi due articoli piuttosto travagliati) ma che offre una elegante interpretazione al noto dilemma introdotto dal Principio Antropico: noi semplicemente viviamo in uno degli infiniti universi in cui le leggi fisiche hanno reso possibile la nostra esistenza.

A questo punto non resta che la conferma dei dati espressi da BICEP2 per sapere quale sia la natura dell’Universo.