Buffo! Di solito ci attendiamo una corretta informazione dai siti scientifici ma a volte, rare volte, non è così.

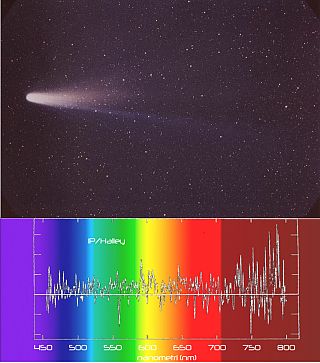

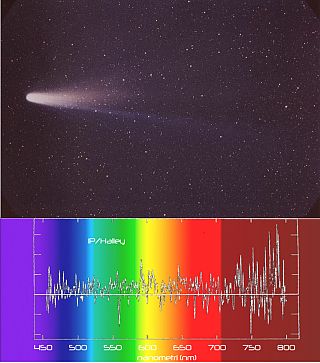

La cometa di Halley al suo ultimo passaggio confrontata col suo spettro nel visibile e vicino infrarosso. Credit: Uppasala University per lo spettro e NASA/W. Liller per l’immagine. Rielaborazione: Il Poliedrico

Tutto probabilmente nacque intorno al 1910, durante il penultimo ritorno della Cometa di Halley, quando gli scienziati resero pubblici i loro sospetti derivati da una scienza ancora agli albori, la spettroscopia: secondo i loro dati la coda della cometa conteneva elementi tossici come l’arsenico (As) e gas cianogeni 1. Ovviamente questo non avrebbe comportato alcun problema per i terrestri, grazie alla protezione svolta dall’atmosfera e all’esigua densità della coda della cometa 2. Ma intanto alcuni venditori senza scrupoli approfittarono della notizia per vendere – e arricchirsi – inutili maschere antigas 3.

Durante il suo ultimo passaggio, nel 1986, la Halley si mostrò come nella prima immagine: aveva un colore abbastanza neutro che virava leggermente verso il violetto nella chioma di polveri e una coda di gas di un blu discreto.

Credit: ESO

Osservando lo spettro nella zona ultravioletta e violetta tra i 332 e i 432 nm si notano alcune righe di emissione: all’estremo dello spettro visibile 4 e un’altra poco più giù attorno ai 420 nm. Altre righe importanti sono quelle prodotte dal radicale ossidrile (OH), il monossido di carbonio (CO) e il carbonio triatomico (C3).

E infatti la coda di gas ionizzato blu pallido lo conferma: i suoi colori sono quelli dei gas appena citati: cianogeno, radicale ossidrile, monossido di carbonio e carbonio triatomico.

La cometa Lemmon.confrontata col suo spettro.

Credit: RobK di Bright, Vic, Australia per lo spettro e anonimo per l’immagine.

Rielaborazione: Il Poliedrico

Adesso torniamo ai giorni d’oggi e alla stupenda – per chi è riuscito a vederla – C/2012 F6 (LEMMON) dello scorso marzo.

Dallo spettro di questa cometa è evidente che del radicale cianogeno non ce n’è traccia, né a 380 nm, né ai 420 nm. Piuttosto qui il verde brillante della chioma è dato dalle intense righe del carbonio biatomico (C2).

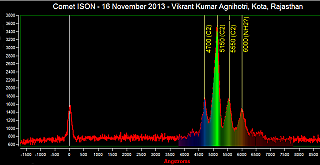

Lo stesso errore viene ancora oggi commesso riguardo la C/2012 S1 (ISON) che – nel momento in cui scrivo – emette molto poco a 380 nm, mentre le righe del carbonio biatomico a 440 e a 520 nm sono più pronunciate, come evidenzia il primo spettro:

Lo spettro di C/2012 S1 (ISON) l’11/10/2013 Credit: astrosurf.com

|

Lo spettro di C/2012 S1 (ISON) il 24/10/2013 Credit: astrosurf.com

|

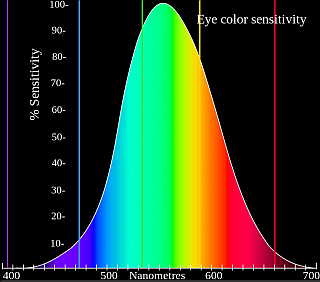

Credit: Wikipedia

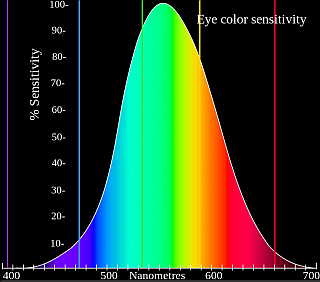

Nel secondo spettro anche se la riga del radicale cianogeno appare molto più pronunciata del primo, il contributo di questa emissione al colore complessivo della cometa non appare evidente, come si può facilmente notare dalle innumerevoli immagini in Rete della cometa in quei momenti. Questo perché il picco di sensibilità dell’occhio umano raggiunge il massimo proprio tra i 500 e i 600 nm, giusto dove anche l’emissione del carbonio biatomico è più elevata.

Invece, tornando alla Halley del 1986, le emissioni del carbonio biatomico ionizzato erano trascurabili, tanto da far risaltare la scia azzurrognola e violetta delle emissioni di CN.

Eppure Spaceweather.com, APOD della NASA e via di seguito molti altri siti che si occupano di astronomia fanno, e hanno fatto tutti lo stesso errore; attribuire indistintamente l’aspetto verdastro di una cometa al cianogeno. Su questo tema il dibattito su alcuni forum astrofili oltreoceano è acceso, tant’è che anche un astronomo e divulgatore scientifico come Phil Plait ha riconosciuto l’equivoco 5.

Colore

|

Lunghezza d’onda

|

| Violetto |

380–435 nm |

| Blu |

435–500 nm |

| Ciano |

500-520 nm |

| Verde |

520–565 nm |

| Giallo |

565–590 nm |

| Arancione |

590–625 nm |

| Rosso |

625–740 nm |

Probabilmente la spiegazione a questa errata interpretazione è molto più banale di quanto si pensi: una riga di emissione (spesso la più intensa) del carbonio biatomico è fra i 510 e i 520 nm, proprio nel mezzo della fascia di colore che comunemente attribuiamo al colore ciano!

Molto probabilmente a partire dai tempi della scoperta dei composti cianogeni nella coda della Cometa di Halley, qualcuno in passato ha erroneamente associato il termine cianogeno col colore ciano e l’errore poi si è tramandato nel tempo e nessuno l’ha poi più corretto.

Quindi, anche se pare diventata affermazione comune associare il verde brillante della chioma di una cometa con i radicali cianogeni, questi non ne hanno alcuna responsabilità, la colpa è tutta del carbonio biatomico emesso dalla cometa che si ricombina attorno ai 520 nm.

Spargete la voce.

Bibliografia:

- Ji Hye Lee, Tae Yeon Kang, Hyonseok Hwang, Chan Ho Kwon, Hong Lae Kim, “Photodissociation Dynamics of Cyanamide at 193 nm: The CN Radical Production Channel”, Bulletin Of The Korean Chemical Society 29, 1685-1688 (2008).[08LeKaHw.CN

- David G. Schleicher, “THE FLUORESCENCE EFFICIENCIES OF THE CN VIOLET BANDS IN COMETS”, Astronomical Journal140, 973-984 (2010). [link to article][10Scxxxx.CN]

- M. Kleine, S. Wyckoff, P. A. Wehinger, B. A. Peterson, “THE COMETARY FLUORESCENCE-SPECTRUM OF CYANOGEN – A MODEL”, Astrophysical Journal 436, 885-906 (1994). [link to article][94KlWyWe.CN]

- Atlas of cometary spectra, Institut d’Astrophysique et de Géophysique de l’Université de Liège, Allée du 6 Août, 17 – Bât B5cB-4000 Liège 1, BELGIQUE E-Mail : hyperion@astro.ulg.ac.be