Ho avuto modo di vedere Margherita Hack solo una volta, ad una conferenza organizzata dal locale circolo astrofilo (Unione Astrofili Senesi) sulla genesi stellare molti anni fa.

Sotto la semplicità della sua persona e l”inconfondibile accento toscano che le faceva da contorno, mi colpì il suo intelletto, capace di esporre argomenti difficilissimi con parole semplici, proprio come lei.

Non ho proprio parole per esprimere il vuoto che mi lascia dentro, così prendo in prestito le parole che Sabrina Masiero ha appena pubblicato sul suo Blog TuttiDentro.Umberto Genovese

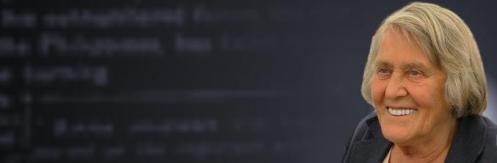

Margherita Hack, la grande astrofisica italiana, ci ha lasciati questa notte. Fonte Wise Society: http://wisesociety.it/wise-people/margherita-hack/

Doloroso per me scrivere questo addio ad una Grande Donna, Grande Scienziata, Grande protagonista della ricerca italiana degli ultimi settant’anni. Per me non è un vero Addio, è soltanto un GRAZIE PROFONDO PER QUANTO HA ISPIRATO LA MIA VITA E QUELLA DI MIGLIAIA E MIGLIAIA DI PERSONE.

Margherita, così voleva essere chiamata. Semplicemente Margherita. Anche se non sono mai riuscita a chiamarla così. Mi sfuggiva il Professoressa, per rispetto, per sincera ammirazione e grande orgoglio personale.

Il primo libro dove capii che il nostro Sole era una stella, la più vicina a noi, fu da un suo libro. Avevo una decina di anni. E così, dalle sue parole iniziai a sognare anch’io mondi lontani fino a trasformare quella passione in vero e proprio lavoro.

Sono stata fortunata ad incontrarla e a stare in sua compagnia per qualche ora al di là delle telecamere, al di là degli eventi pubblici. Diceva:

«Il compito della scienza è cercare di capire quali siano le leggi che regolano l’Universo senza ricorrere a Dio. Altrimenti sarebbe come se Dio ci desse da fare le parole crociate che tanto poi, se non si fanno, ce le spiega lui. »

Margherita Hack

Margherita Hack firma autografi alla fine della Conferenza tenuta a Santa Maria di Sala il 13 marzo 2010 organizzata dal Gruppo Astrofili Salese Galileo Galilei di S. Maria di Sala, Venezia in occasione della XIII Mostra di Astronomia. Alla sinistra, il Presidente del Gruppo Astrofili, Tino Testolina, alla destra la sottoscritta. E’ stato un incontro indimenticabile per me. Crediti: S. Masiero.

Margherita Hack e il suo grande amore per la bicicletta.

Crediti :http://bicisnob.wordpress.com/tag/margherita-hack/

Fonte immagine:http://bicisnob.files.wordpress.com/2012/02/hack-salvaiclisti.jpg?w=1014 .

Riguardo alle opportunità che ha avuto nella vita, se ha avuto le stesse oppurtunità di un uomo o meno, Margherita risponde:

Citazione di Margherita Hack e fotografia tratte da Venity Fair. Crediti: VanityFair.it –http://www.vanityfair.it/news/italia/12/10/30/margherita-hack-per-fortuna-sono-stata-choosy .

«Io problemi non ne ho mai avuti. Molto dipende anche dalle donne, che spesso sono complessate. Sono state educate fin da bambine a considerarsi diverse dagli uomini. Conosco parecchie coppie in ambito scientifico, marito e moglie che lavorano insieme. Spesso la donna è l’elemento trainante, ma quando si tratta di presentare un lavoro a un congresso mandano avanti lui. Sono poco combattive. A me ha aiutato lo sport. Impari a voler vincere».

Margherita Hack.

Fonte AfNews: http://www.afnews.info/wordpress/category/afnewskids/page/11/ . Fumetto-intervista di Valentina Camerini, pubblicata su Topolino 2854, disegnata da Paolo Mottura. Sito web: http://www.afnews.info/wordpress/2010/08/lalieno-casalingo-di-margherita-hack/

Nell’arte, vi suggerisco questo link dove potete trovare un olio su tela meraviglioso realizzato da Mauro Baroncini: http://maurobaronciniarte.blogspot.it/2013/01/io-e-le-stelle-margherita-hack-olio-su.html .

Margherita ha ispirato tutti gli ambiti del sapere umano. Ci lascia un grande patrimonio culturale e una grande umiltà.

Margherita Kack a Padova, RadioOndaUno trasmette la diretta http://tuttidentro.wordpress.com/2012/08/02/margherita-hack-a-padova-radioondauno-trasmette-la-diretta/

Questo è stata l’ultima occasione in cui ho potuto parlare con Margherita. Intervenuta ad una conferenza tra Scienza e Fede, la sua dolcezza e il suo grande pensiero sono stati strepitosi. 7 giugno 2012, Padova, Caffè Pedrocchi. Ringrazio Massimo Lombardi di RadioOndaUno per aver mandato in onda la diretta della presentazione e per avermi invitata.

Grazie, Margherita.

Altre informazioni disponibili su TuttiDentro dedicate a Margherita Hack:

Margherita, la stella più luminosa del nostro cielo:http://tuttidentro.wordpress.com/2010/03/14/margherita-la-stella-piu-luminosa-del-nostro-cielo/

Così parlano le stelle, così parla Margherita Hack:http://tuttidentro.wordpress.com/2010/03/12/cosi-parlano-le-stelle-cosi-parla-margherita-hack/

Margherita Hack al Caffè Pedrocchi a Padova:http://tuttidentro.wordpress.com/2012/06/07/margherita-hack-al-caffe-pedrocchi-di-padova/

Post inizialmente apparso su http://tuttidentro.wordpress.com/2013/06/29/addio-margherita-hack-l-amica-delle-stelle/