Sul sito di GruppoLocale troverete i racconti e gli articoli – ce n’è anche uno dell’astrofisica scrittrice Licia Troisi! – che hanno partecipato al 27° Carnevale della Fisica:

Sul sito di GruppoLocale troverete i racconti e gli articoli – ce n’è anche uno dell’astrofisica scrittrice Licia Troisi! – che hanno partecipato al 27° Carnevale della Fisica:

Mese: Gennaio 2012

Le aurore della 1402

|

2012; Video by Chad Blakley and Lights Over Lapland (lightsoverlapland.com)

|

Lunedì scorso il Sole ha fatto un po’ di capricci com’è sua consuetudine in questa fase del ciclo solare che volge al massimo del suo periodo undecennale.

Nei giorni successivi la Terra è stata bombardata da milioni di tonnellate di plasma caldissimo, composto perlopiù da protoni, prodotto dal gigantesco CME di classe 8,9 di quel giorno.

I risultati di questo bombardamento si sono visti in queste splendide aurore boreali, come potete vedere nel breve time-lapse ripreso in Lapponia (qui sopra).

Queste aurore sono risultate ben visibili anche da latitudini molto basse negli Stati Uniti, come dimostra questa fotografia qui sotto scattata a Marquette, nello stato del Michigan, che ha una latitudine simile a quella di Ginevra in Svizzera.

Intanto, il gruppo di macchie solari 1406 si è fatta risentire il 26 tra le 01:00 e le 06:00 UT con una serie di brillamenti di classe C che non dovrebbero comunque preoccuparci.

E’ morto Franco Pacini il mondo dell’astrofisica in lutto

Ho conosciuto Franco Pacini solo attraverso le sue opere e le sue apparizioni in televisione. Però il suo amore per la scienza e la divulgazione le conosco anch’io, perché nel mio piccolo e insignificante Blog cerco di fare lo stesso.

Ogni volta che capito a Firenze sogno di andare alla Specola di Arcetri in gita, sono anni che ci penso e non l’ho ancora mai fatto. Ora quando capiterò da quelle parti penserò anche a Franco e all’amore per la conoscenza che ha saputo trasmettere anche a chi non lo aveva conosciuto di persona.

Cieli sereni Franco.

E’ morto Franco Pacini il mondo dell’astrofisica in lutto – Firenze – Repubblica.it.

La scienza a fumetti

Parlare del connubio tra scienza e letteratura in un paese di scienziati e poeti non poteva non esserci spazio per una delle forme letterarie più rivoluzionarie degli ultimi duecento anni: il fumetto!

Se cercate una caratteristica tutta squisitamente umana questa è l’immaginazione.

L’immaginazione nella lunga storia umana ha avuto un ruolo non indifferente nell’evoluzione della civiltà, dai racconti fantastici sulle battute di caccia – senz’altro ingigantiti fino all’inverosimile – che i primi umani si raccontavano e dipingevano nelle pareti delle grotte debolmente illuminate dai loro primi fuochi, fino alle meraviglie ormai perdute della letteratura e della scienza umana che furono distrutte nella grande biblioteca di Alessandria nel suo ultimo e ferale assedio.

Ma l’umanità non smise di sognare, la letteratura e la scienza presero semplicemente altre vie, nei monasteri cristiani in Europa – e in Italia – dove i libri venivano copiati a mano financo gli ovvi e immancabili errori, o nell’immenso Impero Ottomano dove la scienza e la letteratura classica trovarono nuovi mecenati che ne perpetuarono la memoria e anzi l’arricchirono quando ne fu possibile 1.

Fu così che in Italia nel XIII secolo il gusto dell’immaginazione risorse e rifiorono le arti, le scienze e la letteratura. Quel bellissimo periodo della storia umana dette origine a forme letterarie nuove, in Italia e in Toscana in particolare. La Divina Commedia di Dante Alighieri fu scritta nello stesso linguaggio parlato dalla gente comune, il volgare, trasmise le prime fondamenta di una Terra non più piatta fuori dall’ambito accademico dell’epoca 2.

I punti dove la scienza e la letteratura si incontrano nella letteratura italiana sono tanti, probabilmente il più famoso di questi è la celeberrima opera galileiana Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo scritta tre secoli dopo la Divina Commedia.

I punti dove la scienza e la letteratura si incontrano nella letteratura italiana sono tanti, probabilmente il più famoso di questi è la celeberrima opera galileiana Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo scritta tre secoli dopo la Divina Commedia.

In questo contesto è interessante notare come un filone considerato – a torto – povero quale il fumetto ha invece dato molto a riguardo: Romano Scarpa per la striscia Disney Topolino ha inventato personaggi come Atomino Bip Bip nel racconto a fumetti Topolino e la dimensione Delta, introducendo presso i lettori l’idea niente affatto peregrina che l’Universo si estenda oltre le quattro dimensioni percepite 3, oppure Massimo de Vita, che creando con la sua matita il professor Zapotec e il suo assistente Marlin ha proposto al grande pubblico il difficile tema dei viaggi nel tempo e i loro paradossi.

Molte storie a fumetti della banda Disney hanno tratti scientifici o fantascientifici, ricalcando i temi caldi della ricerca scientifica del momento, come le esplorazioni spaziali o sottomarine.

Fuori dalla banda Disney altri protagonisti di famosi fumetti italiani come Nathan Never, Legs Weaver e l’Universo Alfa hanno numerosi punti di contatto col mondo scientifico come le Colonie Orbitali 4 o la possibilità dell’esistenza di più universi paralleli, concetto questo che viene ora studiato in una estensione della Teoria delle Stringhe.

La scienza accennata e raccontata attraverso la letteratura a fumetti ha così potuto raggiungere la fantasia e l’immaginazione di tantissimi bambini e ragazzi in età scolare consentendo loro di sognare e fantasticare orizzonti nuovi e inesplorati. Alcuni di loro hanno poi scelto di trasformare i loro sogni in realtà seguendo una carriera di studio scientifica. Certo sicuramente non è stato tutto merito della letteratura a fumetti, ma cos’altro potrebbe indurre un bambino a interessarsi al mondo scientifico se non qualche avventura di Archimede Pitagorico o un’epopea dei Paperi nello spazio?

Uno degli errori più diffusi è quello di aprostrofare il fumetto come un prodotto “semplicistico”, un qualcosa di scarso valore. Ma non è affatto così. Nel fumetto entrano in gioco il testo e le immagini. Ognuno di questi due elementi è fondamentale nella lettura e nella comprensione: il nostro cervello deve incrociare le informazioni che si ricavano dalle immagini con quelle del testo. Ci sono persone che non sono mai state abituate fin da piccole a leggere i fumetti e trovano difficoltà, da grandi, nel farlo. Leggere i fumetti significa fare ginnastica con i nostri neuroni che devono essere allenati fin da piccoli, altrimenti da grandi le difficoltà per imparare ad apprezzarli diventano enormi.

Il fumetto nasce per dar vita a mondi che stanno al di fuori dell’ordinario. Questa è stata la chiave del successo a livello planetario, realizzando storie che nessun altro linguaggio è mai stato in grado di produrre con la stessa immaginazione, con lo stesso linguaggio comunicativo, con la stessa inventiva. Mondi straordinari, avventurosi, fuori dell’ordinario hanno portato nella nostra vita e nei nostri cuori grandi eroi, supereroi, ma anche protagonisti che da nulla sono diventati i nostri eroi. Semplicemente… Il ritrovarli puntualmente, ogni mese, in libreria o dal nostro giornalaio li fa diventare i nostri “amici”. Loro, che sono personaggi nati dal tratto di matita e dall’immaginazione, avvicinano noi lettori ad un mondo che sentiamo nostro, o che sogniamo o che ha qualcosa dell’uno e qualcosa dell’altro. E loro entrano nel nostro piccolo mondo.

Ricordo un giorno che un mio amico mi raccontò quanto i fumetti avessero accompagnato e influenzato la sua infanzia e adolescenza.

Cresciuto con Topolino, Tarzan, Zagor, Tex, Capitan Mikii e Alan Ford, il vocabolario della lingua italiana veniva arricchito di settimana in settimana, grazie alla spontaneità con cui i termini venivano presentati, in modo chiaro e soprattutto divertente nelle striscie di grandi fumettisti.

Per esempio, la storia di Rossella O’Hara e Rhett Butler in “Via col Vento” fu per questo bambino prima di tutto un fumetto e, solo in un secondo momento, una storia in versione cinematografica con due grandi attori che, tuttavia, non furono in grado di detronizzare i Grandi Paperi che, travestiti con sfarzosi ed eleganti abiti e calati nel Sud degli Stati Uniti durante la Guerra di Secessione, avevano entusiasmato un’intera generazione di lettori con le loro avventure.

Uno dei personaggi preferiti da questo bimbo era Super Pippo. Una mattina decise che avrebbe voluto fare anche lui l’eroe, lanciandosi dalla finestra di casa con un asciugamano annodato al collo, imitando in tutto e per tutto Pippo. Fortuna volle che il dislivello tra finestra e terreno non fosse poi così grande, e buttandosi giù non si ruppe l’osso del collo. Di certo, sperimentò sulla sua pelle che qualcosa, nella gravità, nell’aria, nell’asciugamano annodato al collo non andava: l’esperimento non era affatto riuscito. Non contento, qualche tempo dopo, dai fumetti questa volta di Tarzan, decise di appendersi ad un filo molto lungo (che, tra l’altro, terminava con una lampadina, immaginiamo il pericolo passato da questo bimbo particolarmente curioso) e di coprire una distanza di qualche metro passando da un’estremità all’altra di quella che lui considerava una corda. Aggrappatosi, fu un attimo a tirare giù tutto…

I fumetti gli hanno sicuramente insegnato alcune storie classiche, ma nello stesso tempo c’erano aspetti che non riusciva a ritrovare nella realtà, come volare su una fune, imitando Tarzan, o buttarsi da una finestra e planando in modo dolce, come riusciva sempre a fare Super Pippo. La gravità, quella vera, gli ha mostrato che può essere tanto importante, ma anche tanto pericolosa. Questo indica il fatto che il fumetto viene preso sul serio dai bambini, tanto che i più coraggiosi cercano di ricreare, correndo seri rischi, la situazione vissuta dall’eroe.

La scuola dovrebbe insegnare di più coi fumetti e con i film.

Enzo Biagi ha raccontato “La storia dei popoli a fumetti” attraverso le vicende dei popoli che lo hanno abitato, lungo il trascorrere delle epoche storiche: dall’Antico Egitto alla tragedia dell’11 settembre. Biagi ha raccontato “La storia d’Italia a fumetti” dove non solo venivano mostrate le grandi avventure di Giulio Cesare, ma anche le rivoluzionarie scoperte di Galileo. La Walt Disney italiana ha finito di pubblicare mensilmente in trentaquattro volumi la storia vista con gli occhi dei Paperi.

Dal fumetto: “Le vite di Galileo” di Fiami, Edizioni CLEUP, Padova 2009. Crediti: Fiami, http://www.fiami.ch .

L’autore e fumettista svizzero Fiami (http://www.fiami.ch) da anni lavora e pubblica i fumetti dedicati alla storia della fisica, della matematica, dell’astronomia, della chimica con protagonisti del calibro di Einstein, Galileo, Marie Curie che puntualmente vengono letti dagli studenti delle scuole superiori di Ginevra.

Con “Le vite di Galileo” Fiami ha avuto un successo planetario, pubblicando il suo fumetto in ben otto differenti lingue, tra cui anche in italiano (edizioni CLEUP, Padova, 2009).

E’ decisamente più facile e più divertente studiare con i fumetti. Conosciamo bene quanto ostica e odiata sia la storia, o la fisica, o le scienze e quanto sia ostico e difficile sia imparare, ricordare date, formule e concetti.

Ma se lo facessimo col sorriso… forse tutto risulterebbe più comprensibile e divertente!

Umberto & Sabrina

Questo articolo è stato scritto a 4 mani da Umberto Genovese e Sabrina Masiero per il 27° Carnevale della Fisica ospitato da GruppoLocale curato da Marco Castellani a cui va il personale ringraziamento degli scrittori.

Le stelle invernali

Una volta un famoso – in Italia – jingle pubblicitario recitava più o meno così:

le stelle sono tante

milioni di milioni

la stella di ….

vuol dire qualità! 1

Sicuramente una stella così appariscente potrebbe appartenere al cielo invernale boreale, scrigno delle più luminose stelle visibili nel nostro cielo.

Infatti sulle prime 10 stelle apparentemente più luminose solo 3 appartengono al cielo estivo: Vega, Arturo e Altair (tralascio la costellazione del Centauro perché non è visibile alle nostre latitudini).

Comunque questa è solo una coincidenza s’intende, non c’è un disegno specifico dietro più di quanto siano reali le costellazioni.

È che in inverno osserviamo una porzione di cielo particolarmente ricca di stelle luminose e vicine a cui anche il Sole appartiene: il Braccio di Orione.

D’estate invece lo sguardo al cielo è rivolto verso il centro della Galassia, che noi non vediamo per la presenza di gas e polveri nel braccio del Sagittario che ne ostruiscono la vista.

In quella direzione entra anche in gioco la debole luminosità diffusa di miliardi di stelle e delle nubi di polvere della Via Lattea.

Questa debolissima luminosità di fondo incide sul contrasto del cielo e fa sì che le stelle più brillanti appaiano all’occhio meno contrastate, mentre d’inverno guardiamo verso il bordo esterno della Galassia, dove le stelle sono meno numerose e paiono più contrastate.

Quindi sono questi i fattori che influiscono sulla qualità del cielo escludendo le turbolenze della nostra atmosfera, l’inquinamento luminoso etc.

In merito al quizzone rispondo solo che con il freddo la densità di un gas tende ad aumentare per cui l’aria d’inverno non è più rarefatta, anzi è vero il contrario.

Tralasciando le altre risposte errate, solo la seconda era giusta, d’inverno guardiamo nella direzione dove ci sono le stelle più brillanti del nostro cielo.

CME di classe 9 dal Sole

Proprio stamani alle o4:00 UTC c’è stata sul Sole una espulsione di massa coronale di classe 9 provocata dal gruppo di macchie solarì chiamato 1402.

È stata un’espulsione abbastanza massiccia, di diversi miliardi di tonnellate di plasma, che ha allarmato i controlli satellitari a Terra. L’arrivo previsto del CME che viaggia a circa 2200 km/s è per domani 24 gennaio verso le 14:18 UTC come dimostra l’animazione in questa pagina, mentre nella serata del 25 gennaio raggiungerà Marte.

Questo è una delle espulsioni di massa coronale più potenti di questo ciclo solare finora registrate, menomale che la componente magnetica è uguale a quella terrestre e questo dovrebbe limitare molto gli effetti negativi del CME, che comunque regalerà delle bellissime aurore alle alte latitudini, ma che potrebbe regalare piacevoli sorprese alle latitudini più basse.

Se vivete o andate sulle Alpi e il cielo è sereno date un’occhiata – e munitevi di fotocamera – a nord, forse ne varrà la pena.

- Credit: http://iswa.gsfc.nasa.gov

I colori del cosmo

Noi percepiamo quasi tutto quello che ci circonda tramite la vista e i colori. La vista ci fa scegliere il colore dei vestiti che indossiamo, la merce che compriamo o anche se una pietanza possa essere o meno invitante salvo magari spiacevoli sorprese quando l’assaggiamo.

È così che nel 2004 un team di astronomi ha cercato di capire il colore … dell’Universo.

Per giungere al risultato sono stati presi in esame gli spettri di oltre 200000 galassie riportate nel 2DF Galaxy Redshift Survey a cui sono state apportate le necessarie correzioni dovute allo spostamento verso il rosso dello spettro per l’espansione dell’universo.

Un lavoro non proprio facile, ma che in fondo ha dato i suoi frutti: scopriamo così che adesso l’Universo ora è rosa!

Non è facile riprodurlo con esattezza sui monitor dei pc per le loro molteplici regolature di temperatura del colore o con le luci ambientali, ma se fosse possibile vedere tutta la luce dell’intero Universo nello stesso momento apparirebbe così come in questo riquadrino a fianco.

Non è facile riprodurlo con esattezza sui monitor dei pc per le loro molteplici regolature di temperatura del colore o con le luci ambientali, ma se fosse possibile vedere tutta la luce dell’intero Universo nello stesso momento apparirebbe così come in questo riquadrino a fianco.

Qualcuno potrebbe obbiettare che questa è una ricerca assurda, a chi vuoi che importi di che colore è la luce dell’Universo, invece non è così, è una ricerca che è importantissima per la comprensione dell’evoluzione del cosmo.

Prendiamo questo:

Questo spettro è la somma della luce di tutte le galassie prese in considerazione: sono ben rappresentate le righe di emissione dell’ossigeno e dell’idrogeno (le righe più chiare) e le righe di assorbimento del calcio, del magnesio e del sodio (le righe più scure).

Queste righe ci danno importantissime informazioni sullo stato e la quantità di materia presente in questo momento nel cosmo. In passato lo spettro e il colore dell’Universo erano diversi. L’Universo era dominato dalle gigantesche stelle blu-azzurre di classe O che bruciavano idrogeno a una velocità pazzesca ed esplodevano in supernova rilasciando gli elementi più pesanti che avevano sintetizzato, come il popcorn in una padella bollente. Queste esplosioni comprimevano e frammentavano le nubi di gas da cui sarebbero nate nuove stelle più piccole che contenevano gli elementi che avrebbero formato anche i pianeti rocciosi e i mattoni della Vita.

10 miliardi di anni fa l’Universo era più blu – e piccolo – di adesso, magari se fossimo vissuti a quell’epoca lo spettacolo celeste sarebbe stato magnifico, ma la materia dell’Universo non era ancora organizzata per sostenerci, esistevano solo idrogeno ed elio.

10 miliardi di anni fa l’Universo era più blu – e piccolo – di adesso, magari se fossimo vissuti a quell’epoca lo spettacolo celeste sarebbe stato magnifico, ma la materia dell’Universo non era ancora organizzata per sostenerci, esistevano solo idrogeno ed elio.

Tra 10 miliardi di anni saranno sempre meno e sempre più piccole le stelle che nasceranno, il colore dominante sarà il rosso e poi un giorno tutto questo non ci sarà più.

Non ci saranno nuove stelle a rischiarare l’Universo, resteranno solo le caldissime nane bianche e le stelle di neutroni.

Anche loro però alla fine cederanno il passo al buio finale dominato dai buchi neri che ora sono al centro delle galassie e che un tempo facevano brillare queste come miliardi di soli, i quasar.

Ma non è finita qui, anche questi mostri galattici finiranno per evaporare in una pioggia di particelle elementari chiamata Radiazione di Hawking 1, ma l’Universo sarà talmente grande da essersi dissolto.

Puff!

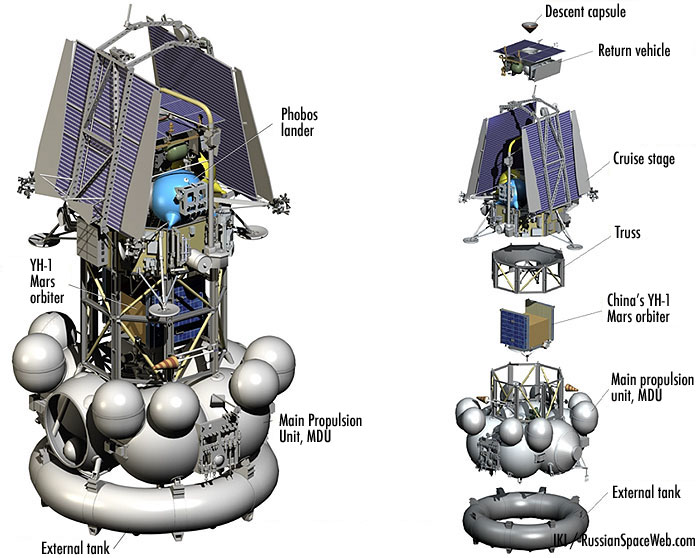

Phobos-Grunt addio

Vi ricordate la celeberrima sonda russa Phobos-Grunt che doveva arrivare nei pressi di Phobos – una delle due lune di Marte – e che invece non riuscì ad andare oltre l’orbita terrestre?

Bene, secondo l’agenzia spaziale russa l’ultima vittima del Grande Ghoul Galattico è caduta sulla Terra tra le coste dell’Australia e Nuova Zelanda e del Cile questa sera verso le 18:45 ora italiana.

Questo mette fine al tormentone iniziato nei giorni successivi al lancio della missione avvenuta l’8 novembre scorso, dopo che un guasto aveva impedito l’accensione del motore interplanetario che avrebbe dovuto portare la sonda verso Marte.

Il paradosso di Olbers e altre domande

Ci sono alcune domande che possono sembrare banali e scontate, ma che in realtà celano una complessità tale che le risposte non sono affatto semplici. Questo significa che non esistono quesiti ovvi, ma al più risposte ovvie.

Vi siete mai chiesti perché il cielo di notte è buio?

Banale, eh? Se rispondete perché il Sole è tramontato da un pezzo, me ne vado!

Pensateci bene. Se le stelle – in prima approssimazione possiamo prenderla così – sono distribuite uniformemente nello spazio, prima o poi con lo sguardo dovremmo incontrare la superficie di una stella, non importa quanto distante o quanto luminosa essa sia, ma ovunque volgessimo lo sguardo vedremmo la superficie di una stella e il cielo quindi splenderebbe ne più ne meno come la fotosfera del Sole.

Questo si chiama paradosso di Olbers 1, ma in realtà si posero la stessa domanda anche Keplero e Halley (solo per citarne alcuni) prima di lui.

Vediamo alcune risposte:

- Le stelle più lontane sono oscurate dalla polvere.

- L’Universo ha solo un numero finito di stelle.

- La distribuzione delle stelle nel cosmo non è uniforme.

- L’Universo è in espansione, la luce delle stelle più lontane è stirata dall’effetto Doppler verso il rosso in proporzione della distanza.

- L’Universo è relativamente giovane. La luce delle stelle più distanti non ci ha ancora raggiunto.

La prima risposta si può scartare subito: in un corpo nero, come lo è l’Universo, la polvere finirebbe per riscaldarsi e irradiare con la stessa intensità delle stelle che si nascondono dietro. È quindi sbagliata.

La seconda potrebbe essere quasi corretta, se non fosse che il numero di stelle dell’Universo pur essendo tecnicamente finito è cumunque abbastanza alto da illuminare comunque il cielo, come se fossse virtualmente infinito. Anche questa risposta non è convincente.

La terza pur descrivendo efficacemente la struttura reale dell’Universo su grande scala non può essere vera, altrimenti vedremmo il cielo solcato da linee luminose inframmezzato da piccole aree più scure di spazio vuoto, ma questo non si osserva: anche questa risposta è errata.

Solo le ultime due possono spiegare perché il cielo è buio e sicuramente entrambe contribuiscono a questo effetto anche se in maniera diversa: l’effetto Doppler provocato dall’espansione dell’Universo provoca il progressivo stiramento delle lunghezze d’onda della radiazione stellare così che non riusciamo a vedere nel dominio ottico le stelle più lontane, ma noi viviamo in un guscio sferico che possiamo chiamare Universo Osservabile. Questa porzione di universo ha un raggio uguale alla vita dell’Universo, cioè circa 15 miliardi di anni luce, e la luce delle stelle più distanti di questo limite ancora non ci ha raggiunto e quando lo farà sarà troppo stirata per essere influente.

Lo so, parlare di scale così grandi fa venire il mal di testa, per questo invece voglio proporre un quiz molto più semplice: Perché le stelle sembrano più brillanti in inverno?

- Perché è più freddo.

- Perché guardiamo in una direzione dove le stelle sono più brillanti.

- Perchè l’aria è più rarefatta.

- Perché guardiamo verso il centro della Via Lattea.

Come al solito la risposta la avrete fra 15 giorni ….

SETI: segnali poco extra ma molto terrestri

Sapevo che prima o poi avrei dovuto scrivere un post come questo.

No, ancora nessun E.T. è venuto a farci visita o ci ha telefonato per dirci dove fosse, anche perché ancora le tariffe interstellari per la fonia mobile costano un occhio della testa.

La regione di cielo studiata dalla missione Kepler e ora dal SETI. Credit: Eastbay Astronomical Society/Carter Roberts

È capitato invece che dopo il ripristino a pieno regime del programma di ricerca SETI con la riapertura dell’Allen Telescope Array, lo sforzo dei ricercatori si sia concentrato presso una piccola regione accanto alla costellazione del Cigno – come del resto avevo più volte detto su queste pagine – utilizzando il più grande radiotelescopio mobile del mondo: il Green Bank Telescope.

Questa regione del cielo è quella che la missione Kepler della NASA sta analizzando da oltre un anno con eccellenti risultati nella ricerca di esopianeti, molti dei quali si presume siano di tipo roccioso e almeno tre – non confermati – siano nella Goldilocks Zone, ovvero entro la fascia orbitale che consente a un pianeta di tipo terrestre di mantenere l’acqua allo stato liquido sulla sua superficie. L’intento di studiare questa stessa zona di cielo era stato espresso più volte dai vertici SETI per voce del suo direttore Jill Tarter , così come per questo specifico programma di ricerca sarebbero stati messi a punto nuovi e più sofisticati algoritmi di analisi del segnale capaci di discriminare milioni di canali simultaneamente.

Quello che è appunto accaduto è che durante un paio di osservazioni di quelli che vengono chiamati Kepler Object of Interest (KOI) un po’ di spurie raccolte dai ricevitori del radiotelescopio siano state mostrate per far vedere cosa ci dovremmo aspettare dai nuovi algoritmi di analisi qualora un segnale extraterrestre venisse realmente captato. Questi segnali avevano un aspetto simile a quello che si pensa possa essere prodotto da una tecnologia extraterrestre 1, anche se in questi due casi era evidente la loro origine molto terrestre.

Che si trattasse di spurie quindi era evidente fin dall’inizio per i ricercatori che hanno cercato di spiegarlo, ma purtroppo c’è chi ha subito gridato a “‘o miracolo!” e chi ha ripreso l’Istituto SETI quando ha cercato di chiarire l’equivoco (comunque bastava leggere!) parlando di complotti dell’U.S. Air Force (che è uno degli sponsor del progetto SETI) e di altri poteri occulti che vogliono mettere a tacere l’epica scoperta.

Che dire: il mondo è bello perché è vario ….