Ringrazio Sabrina Masiero che mi ha chiesto di partecipare alla stesura di questo articolo. il mio contributo è stato minimo, ho solo fatto il cappello di apertura, la maggior parte dell’articolo è merito suo.

In collaborazione con Umberto Genovese

Idealizzazione della materia e antimateria.

L’antimateria fu ipotizzata diverse volte tra la fine del XIX secolo e i primi del XX, ma fu solo nel 1928 che il fisico Paul Dirac lavorando a una versione relativistica dell’equazione d’onda di Schrodinger scoprì che era necessario introdurre una nuova particella di carica opposta all’elettrone, un antielettrone o positrone, come poi sarebbe stata chiamata nel 1932 da Carl D. Anderson che la scoprì mentre analizzava le tracce dei raggi cosmici rilasciate in una camera a nebbia.

L’unica differenza reale che distingue una particella dal suo omologo opposto anti – per ogni particella conosciuta ne esiste una di segno opposto – è solo nella sua carica elettrica, l’elettrone ad esempio possiede la stessa massa a riposo e lo stesso spin di un positrone ma la carica elettrica è opposta. Lo stesso vale anche per i quark, stesso sapore e massa, ma con la carica frazionaria tipica di queste particelle fondamentali opposta. Così ad esempio l’antineutrone è composto da un antiquark up e due antiquark down, esattamente come il neutrone (1 quark up e 2 quark down), è anch’esso elettricamente neutro, ma rispetto alla particella ordinaria possiede un momento magnetico opposto (le cariche elettriche degli antiquark sono opposte).

A questo punto è chiaro che un universo interamente costituito da antiprotoni, antineutroni e positroni sarebbe altrettanto stabile quanto il nostro, che il segno anti a questo punto assume un titolo puramente convenzionale, giusto per distinguere le particelle dai suoi omologhi di carica elettrica opposta.

Anche se il termine antimateria incute paura in quanto un antiatomo che collide col suo omologo di materia ordinaria provoca l’annichilazione immediata dei due atomi convertendo interamente la somma delle loro masse a riposo in energia cinetica sotto forma di radiazione e altre particelle elementari – per questo non è possibile confinare e immagazzinare antiatomi elettricamente neutri – questa viene già usata comunemente in medicina: la tomografia a emissione di positroni (o PET dall’inglese Positron Emission Tomography).

Per finire, l’antimateria è stata scoperta formarsi sopra le nubi della nostra atmosfera, nelle fasce di Van Allen di Giove, e comunque in tutti i processi ad alta ed altissima energia.

Visto che l’antimateria immediatamente decade quando viene a contatto con la materia ordinaria, sorge spontanea una domanda: nella fase di bariogenesi, quando cioè la materia si è disaccoppiata dall’energia poco dopo il Big Bang, perché poi la materia con questa configurazione di carica elettrica di cui è composto l’universo che conosciamo è sopravvissuta all’annichilazione con la sua omologa di carica opposta?

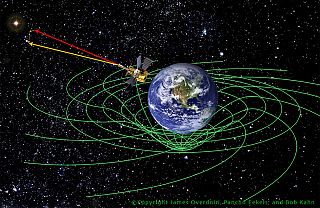

È a questa domanda, e anche altre, che una collaborazione scientifica internazionale, che coinvolge 16 nazioni di tre continenti, 56 istitutizioni e 600 scienziati vogliono dare una risposta con uno strumento significativamente più evoluto della camera a bolle di Anderson, l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02).

L’Italia è in prima linea nella realizzazione di un ambizioso esperimento di fisica delle particelle che avrà luogo nei prossimi mesi nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a quasi 500 chilometri di altezza dalla superficie terrestre. Con la missione STS-134 dello Space Shuttle Endeavour viene traslato sulla ISS l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), uno spettrometro magnetico con l’obiettivo di studiare i raggi cosmici alla ricerca di nuclei di antimateria e tracce di nuove forme di materia che si possono riprodurre in laboratorio.

Il contributo dell’Italia è stato davvero importante per la realizzazione di AMS-02 con un finanziamento pari a circa il 25% sul costo totale. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) insieme all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è responsabile della realizzazione dei principali strumenti a bordo di AMS-02, il potente “cacciatore di particelle”, come è stato definito dall’opinione pubblica internazionale. AMS-02 è stato realizzato in circa dieci anni da una grande collaborazione internazionale diretta dal Premio Nobel Samuel Ting del MIT e del CERN, il cui vice responsabile è il Prof. Roberto Battiston dell’INFN-Università degli Studi di Perugia.

I ricercatori dell’INFN hanno progettato e realizzato, sotto la gestione dell’ASI, alcuni tra i principali sistemi di identificazione di raggi cosmici, in particolare il time of flight, il rivelatore ad immagini Cherenkov, il calorimetro elettromagnetico, il tracciatore al silicio e gli star tracker. Nel 1998 un prototipo dell’esperimento, AMS-01, ha realizzato un primo volo con successo sullo Shuttle. AMS-02, portato in orbita con l’ultima missione Shuttle Endeavour, sarà successivamente montato all’esterno della ISS.

Questo spettrometro magnetico sarà in grado di identificare antiparticelle e antinuclei con una precisione di una parte per miliardo. Qualcuno lo ha confrontato con l’Hubble Space Telescope (HST), facendolo diventare il nuovo HST dei raggi cosmici, di cui misurerà la composizione nello spettro di energia compresa tra i 100 MeV e i 5 TeV. Realizzato sulle tecniche di rivelazione di particelle sviluppate negli esperimenti al CERN e presso i Laboratori dell’INFN, AMS-02 è composto da una serie di rivelatori in grado di “individuare” vari tipi di particelle di raggi cosmici che attraverseranno la sua sezione sensibile tramite misure di carica, velocità, energia e direzione di moto, ricostruendone la traiettoria all’interno del campo magnetico generato da un magnete permanente cilindrico che deflette i raggi cosmici carichi che lo attraverseranno.

Rappresentazione schematica dell’Alpha Magnetic Spectrometer. – Credit: INFN

Gli obiettivi scientifici sono molteplici. Da questo spettrometro magnetico ci si aspetta risposte a problemi che stanno alla base della fisica delle particelle elementari: dalla ricerca dell’antimateria primordiale allo studio della natura della materia oscura, che non emette luce come la materia ordinaria, e della cui esistenza si hanno prove indirette di carattere astrofisico, come per esempio lo studio delle curve di rotazione delle galassie. Non si hanno al momento prove dirette sulla sua esistenza anche se sembra che la materia oscura sia circa sei volte maggiore della materia ordinaria luminosa.

Il precursore AMS-01 aveva raggiunto in soli dieci giorni di funzionamento la stessa sensibilità all’antimateria ottenuta in decenni di misure con palloni stratosferici, identificando in meno di una parte per milione la proporzione della frazione nei raggi cosmici dell’antielio rispetto all’elio. AMS-02, capace di effettuare la ricerca diretta di antinuclei con una sensibilità di una parte per miliardo, si propone di migliorare questo valore e di far luce su una delle grandi domande della cosmologia moderna, l’apparente scomparsa dell’antimateria primordiale.

Inoltre, AMS-02 compirà misure di precisione della composizione di tutte le componenti cariche dei raggi cosmici fino a una energia di 5 TeV, alla ricerca di eventi estremamente rari che sarà più probabile identificare grazie al fatto che gli anni di attività sono passati dai primi 3 anni ai 10 anni, anni che la ISS è in grado di garantire.

Anche gli aspetti tecnologici sono notevoli: AMS-02 è il più grande payload scientifico previsto per la ISS. Le sue dimensioni sono di circa 64 metri cubi per un peso di 6,9 tonnellate. Il magnete cilindrico ha un campo magnetico di circa 0.15 Tesla, ossia 3000 volte più intenso del campo magnetico medio terrestre. I rivelatori a bordo di AMS-02 sono in grado di rilevare in poche centinaia di microsecondi ogni singolo raggio cosmico che attraversa lo spettrometro.

AMS02 viene estratto dalla bay dello shuttle il 19 maggio 2011 alle ore 5:46 EDT. – Crediti NASA.

AMS-02 è un potente strumento per il quale è stato richiesto lo sviluppo e la qualificazione spaziale di numerose nuove tecnologie, molte della quali sviluppate dalle industrie italiane e nei laboratori dell’INFN, in particolare presso il Laboratorio SERMS di Terni.

Le industrie italiane coinvolte in questo esperimento: Carlo Gavazzi Space (Milano); G&A Engineering (Carsoli, Aquila); FBK-irst (Trento); SITAEL Aerospace, Euromec (Parma); Ri-Ba Composites (Faenza, RA), Carso (Trieste); e Galli & Morelli (Lucca).

Fonte: A.S.I. Agenzia Spaziale Italiana-Alpha Magnetic Spectrometer:

http://www.asi.it/it/attivita/astrofisica/ams_alpha_magnetic_spectrometer Sito dell’Alpha Magnetic Spectrometer: http://www.ams02.org/ Altre informazioni utili Video sulla Dark Matter: http://www.youtube.com/watch?v=pZGbopE-X2k&feature=player_embedded Video sull’antimateria: http://www.youtube.com/watch?v=mOKJXJ8BsSk&feature=player_embedded Video sull’Alpha Magnetic Spectrometer: http://www.youtube.com/watch?v=GOJsccquXNQ&feature=player_embedded Video dell’installazione di AMS-02 (animazione): http://www.youtube.com/watch?v=9SFislv9lhI&feature=share Album di AMS-02: http://www.flickr.com/photos/ams02/ Informazioni sulla ISS: http://spacevids.info/

pubblicato anche su TuttiDentro

Sabrina e Umberto